Oder: Dezentralisierung ist der Schlüssel

Die Substanz: Im Jahr 2006 haben wir ein Haus gekauft im Ortskern von Maikammer. Das Haus ist alt. Teile davon sicher zwischen 1750 und 1800, ein alter Gewölbekeller und die hintere Hofmauer auf jeden Fall noch älter (irgendwas zwischen 1600 und 1680, so eine Schätzung). Wir hatten eine Menge Arbeit vor uns. Es gab im Laufe der Jahrzehnte und -hunderte mehrere Anbauten und auch Abrisse. Etwa um 1900 wurde ein zweites Zimmer über der Durchfahrt errichtet. Direkt anschließend eine Scheune mit gestampftem Lehmboden. Drunter existiert ein Zwei-Raum-Gewölbekeller aus rotem Sandstein. Anfang der 1980er hat der damalige Besitzer Scheune, Stall und Metzelraum abreißen lassen, den Hof betoniert und an das Wohnhaus einen Anbau angehängt (Kalksandsteine). In diesem Gesamtzustand haben wir es gekauft.

Der Umbau: Zu einem großen Teil haben wir alles entkernt. Hier und da traten über die Jahre durch Wassereintritt zerstörte Wände und Decken (Lehm-Stroh-Decken) auf. Da in den Hof eine Gasleitung der Pfalzgas führte, haben wir nicht lange überlegt, Heizkörper behalten, eine 14 kW-Therme mit 120 Liter-Wasserspeicher installiert, die ganze Elektrik neu verlegt und alle Fenster wurden ersetzt. Eine Isolierung musste damals auf die Folgejahre verschoben werden.

Nach und nach: Ein erster nächster Schritt wurde das Wohnzimmer. Das Haus selbst ist nicht unterkellert. So kam auf den Boden eine Balkenlage mit Gutex-Zwischenisolierung und als Abdeckung ein Kombiprodukt von Gutex aus Latten mit begehbaren Holzfaserplatten. Darauf OSB-Platten und als Boden Bretter aus Schwarzwaldlärche. Weil die Außenwand an den Bürgersteig anschließt, der eine genormte Breite einhalten muss, ist eine Außenisolierung nicht möglich. So wurden innen Schilfstrohmatten aufgelegt und ein Lehmputz auf alle Wände gezogen. Da das Wohnzimmer vormals als Verkaufsraum genutzt wurde, waren große Fensterscheiben eingebaut. Wir haben das Einbaumaß nicht verändert, aber dafür Schallschutzscheiben luftdicht eingebaut. So kommt sehr viel Licht in den Raum, sie isolieren hervorragend und der starke Auto- bzw. Touristenverkehr ist nur gedämpft vernehmbar.

Westwand Anbau: Die am meisten ausgesetzte Seite des Hauses ist die Westwand/Wetterwand des Anbaus. Wärmeverlust durch Kalksandsteine ist enorm (verwenden Sie niemals Kalksandstein). Zu dieser Zeit waren die Preise für Isoliermaterial immens gestiegen und einzig Styropor für Normalbürger erschwinglich. Also viel Eigenleistung, 140 mm Styropor mit Putzträger-Gewebe und einem Mineralputz auf die Wand gebracht. Der Unterschied war im oberen Badezimmer schon deutlich zu bemerken. Weniger Wärmeverlust, der Taupunkt lag nicht mehr an der Innenwand. Badezimmer und großes Wäsche/Bügelzimmer sind im oberen Stockwerk. Darüber ist eine 15 cm-Betondecke und ein Pultdach von 15°, nach Süden geneigt. Die Geschoßdecke haben wir mit 120 mm-Gutex-Holzfaserplatten gedämmt, die wir noch aus Umbau-Zeiten hatten.

Westwand Altbau: Die Westwand des Altbaus war ein großes Problem, da der alte Kalkputz weitgehend fehlte, die Fugen teils tief ohne Material waren und das auf der Wetterseite. Zudem gibt es keine einzige winklige Kante. Alles ist mehr oder weniger wellig, abgerundet; alt eben. Im unteren Bereich Sandsteine, Bruchsteine vom Acker, in allen Größen, das 100 Jahre zuvor gebaute Zimmer mit Ziegeln und das Ganze fußt auf großen Sandsteinblöcken im Boden, die an der Straße bis zwei Meter ins Erdreich ragen. In einem ersten Schritt haben wir diese Wand bis zur Eingangstür (im Durchgang) komplett gesäubert, verfugt, einen Kalkzement-Putz aufgezogen und mit Kalkfarbe gestrichen, das Fachwerk dabei offen gelassen. Die weiteren Überlegungen gehen Richtung Vorschale aus Douglasie oder Lärche inkl. Gutex-Isolierung.

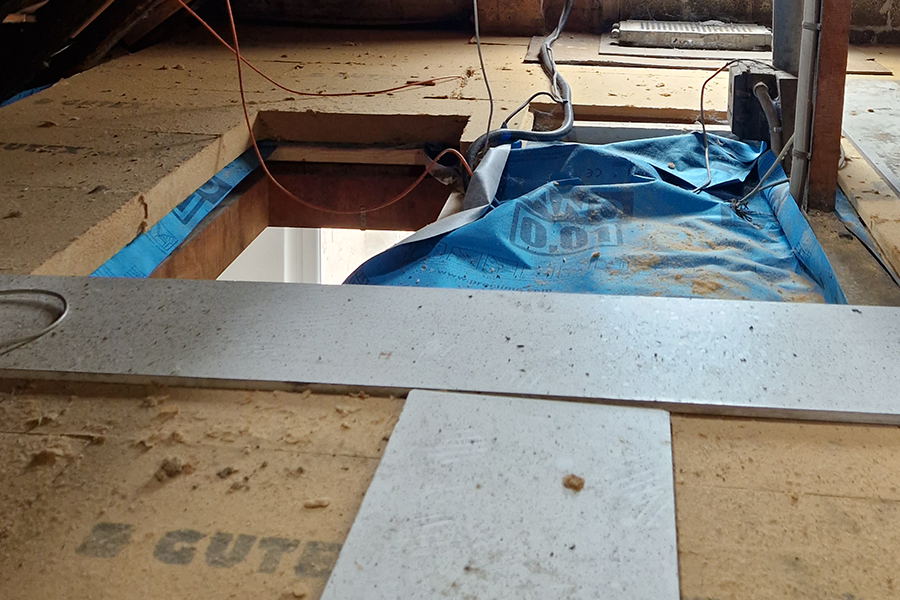

Obere Geschossdecke Altbau: Die meiste Wärme verlässt die Zimmer (4 Zimmer, 1 Flur) über die obere Geschossdecke in den Speicher. Und von dort kommt auch die Kälte. 80 qm Hitze oder Kälte. Ein enormer Aderlass an Temperatur und natürlich auch Geld. Also haben wir mit Holz ein durchgehend gleiches Niveau auf den Sparren gelegt, die Fächer mit 120 mm Gutex gefüllt und als Abschluss und begehbare Fläche hochdichte Gutex-Platten (100 mm) oben drauf, so dass eine geschlossene Fläche auf dem Geschoss liegt. Die Gutex-Platten zwischen den Sparren wirken gegen den Kälteverlust, die hochdichten gegen die von oben drückende Hitze. Diese Maßnahme war am deutlichsten von allen zu spüren. Die Temperaturen in den darunterliegenden Zimmern wurden gleichmäßiger, kaum noch Schwankungen, der Gasverbrauch ging deutlich zurück.

Der Strom: Die Strompreise stiegen seit Jahren und es war abzusehen, dass dieser Trend nicht aufhören wird. So gingen wir auf die Suche nach Alternativen. Dabei erinnerten wir uns, dass die Stadtwerke Neustadt ein Projekt ‚Energiedach‘ anboten (auch bei uns in der Gemeinde Maikammer). Ein Anruf und der Mitarbeiter kam, erklärte uns alles und schickte einen Ingenieur der mit den Stadtwerken zusammenarbeitenden Firma. Fotos gemacht, gerechnet, Plan erstellt und am Ende war klar, dass wir drei Dächer nehmen würden. Anbau (Pultdach), Pergola im Hof (Pultdach) und Hütte im Hof (Pultdach). Alle drei Dächer sind nicht sonderlich photovoltaikfreundlich, zu wenig Neigung und zudem durch ein größeres Nachbarhaus und das eigene Walmdach im Osten teilweise verschattet. Doch die modernen Solarzellen, Verschattungsmodule und die Ausnutzung der Gesamtfläche brachten ein gutes Ergebnis. Die 2019 noch herrschende Grenze von 10 kWp für Privatleute erreichten wir knapp. Im August 2019 montierte die Firma die Anlage. Sie ist als Leasing von den Stadtwerken Neustadt konzipiert. Einmal mit 7 kW-Batterie, einmal ohne. Wir entschieden uns für die Batterie. Ende August wurde der Zwei-Wege-Zähler eingebaut und es ging los. Der Strom vom Dach floss; und zwar reichlich.

Kostenrechnung: Die Leasingkosten bei den Stadtwerken Neustadt berechnen sich ‚mit Batterie‘ und ‚ohne Batterie‘. Im Jahr 2019 waren das knapp 90 €/Monat OHNE Batterie und knapp 125 €/Monat MIT Batterie, was damals in etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch einer Kleinfamilie in dieser Gegend (Südpfalz, meist warm, viel Sonne) entsprach, also ein faires Angebot. Unser Jahresverbrauch beläuft sich im Schnitt auf 3.200 kWh. Die PV-Anlage erzeugt im Jahresdurchschnitt 7.000 kWh. Der Zeitraum mit Stromdeckung aus Sonnenstrom reicht von Anfang März bis Ende September. Im Februar und Oktober ist Teildeckung. November, Dezember und Januar muss dazugekauft werden. Der von März bis Ende September zu viel erzeugte Strom wird abgegeben an die Pfalzwerke. Im August 2019 lag die (monatlich abnehmende) Einspeisevergütung bei 10,24 ct/kWh. Wir müssen also

a) Strom abgeben,

b) bekommen dafür 10,24 ct pro kWh

c) müssen die 10,24 ct versteuern,

d) und im Winter für (damals) 30,5 ct/kWh dazukaufen.

Das klingt sehr unsinnig. Ist es auch. Teuer einkaufen und billig verkaufen, da freut sich jeder BWLer. Immerhin haben wir die 7 kW-Batterie. Sie ist nach 2 Stunden voll und reicht immer bis zum nächsten Morgen, auch wenn abends mal die Waschmaschine (60°-Wäsche = 1 kWh) oder der Geschirrspüler laufen. Insofern führt die Handlungslogik direkt zu einer Wärmepumpe die auch kühlen kann (die Sommer werden schließlich immer länger und immer heißer). So kann ein Teil des abzugebenden Stroms für Warmwasser und Kühlung/Heizung genutzt werden.

Die Gastherme: Über die politischen und wirtschaftlichen Umstände muss ich nichts schreiben. Ist allgemein bekannt. Über unseren Weg als Familie in die Energiewende wurde lang und ausgiebig diskutiert. Sich darauf zu verlassen, was Staat und Gesellschaft mal irgendwann irgendwie tun oder nicht tun, ist zu ungewiss. Der nächste logische Schritt war die Verbannung des Gasanschlusses. Die Suche nach Alternativen und Technik begann gleichzeitig mit dem Gedanken an PV, etwa 2014/15. Konkret wurde es jedoch mit dem steilen Anstieg der Gas- und Strompreise (da intelligenterweise gekoppelt). Das Hickhack mit dem ‚Wärmepumpengesetz‘ lasse ich mal unkommentiert. Wir telefonierten mit diversen Firmen, alles unter die Lupe nahmen und Angebote schrieben. Entschieden haben wir uns letztendlich für die Variante mit 2 (zwei) Wärmepumpen. Eine ist in Verbindung mit einem 270-Liter-Behälter fürs Warmwasser zuständig, die andere für heizen UND kühlen. Man muss nicht viel Ahnung haben, um zu sehen, dass japanische bzw. koreanische Geräte in diesen Ländern seit Jahrzehnten arbeiten und auch für beides genutzt werden, die Technik also standardisiert und ausgereift ist. Die Dänen nutzen es zu 80% und noch viele andere. Der Streit in Deutschland ist viel Rauch um nichts und wird von den Fossilanhängern losgetreten. Lange Rede, kurzer Sinn: Unter der Pergola steht eine große Wärmepumpe (13,5 kW) die 6 (sechs) Splitgeräte versorgt und an der südlichen Außenwand des Anbaus hängt eine kleine Wärmepumpe fürs Warmwasser. Der Einbau dauerte 5 (fünf) Tage, die Handwerker waren schnell, zuverlässig und professionell. Am fünften Tag habe ich bei Pfalzgas angerufen und gesagt, sie mögen bitte den Zähler ausbauen, der Hahn ist zugedreht. Keine Stunde später wurde der Gaszähler ausgebaut und der Kasten verplombt. Unser Kostenaufwand für alle Geräte inkl. Einbau liegt bei unter 25.000 €. Da wir KEINE Geräte mit Stromzähler genommen haben, um einen Zugriff von außen zu vermeiden, konnten wir auch nicht auf Fördermittel zugreifen. Eine bewusste Entscheidung unsererseits.

Stromcloud: Klar ist: die PV-Anlage macht genug Strom für 2 (zwei) Einfamilienhäuser, aber nicht gleichmäßig übers Jahr. Also muss gespeichert werden. Der nächste logische Schritt ist die Stromcloud. Zu viel erzeugter Strom geht an einen Stromanbieter, der diesen Strom verkauft – auch in den europäischen Markt – und im Winter eine vorher vereinbarte Menge wieder an uns abgibt. Der Anbieter verdient also damit in den Zeiten der Überproduktion Geld und kann über langfristige Verträge in den dunklen Wochen wieder Strom an uns liefern zu einem vorher vereinbarten Kontingent. Leider gibt es noch nicht sehr viele Stromcloud-Anbieter und zu allem Überfluss sind das Firmen, die eigene PV-Anlagen vertreiben/aufbauen, so dass man auch deren Wechselrichter und Batterie-Systeme verwenden muss. Hat man also schon eine Anlage, sind herstellerunabhängige Cloud-Anbieter noch schwer zu finden, jedoch im Entstehen begriffen, denn der Bedarf ist enorm. In zwei Jahren wird dieser Markt kaum wiederzuerkennen sein. Momentan warten wir den Winter ab, um zu sehen, wie hoch der Verbrauch der beiden Wärmepumpen ist, dann sehen wir uns nach einem Anbieter um.

Die Fakten: Die Wärmepumpen sind (zumindest bisher) weder monströse Stromfresser, noch sind sie laut oder kosten übermäßig viel Geld. Deutsche Hersteller gab es so gut wie keine; die haben die Entwicklung komplett verschlafen. Die Splitgeräte in den Innenräumen sind superleise, sie kühlen, heizen, lüften, entwässern, können die Luftströme anpassen, sind programmierbar. Sie tun genau das, was sie sollen. Mit modernen Kältemitteln wie Propan ist man umweltfreundlich und alle Gegenargumente seitens fossilfreundlicher Abhängiger entpuppen sich als Fake News. Die Technik schreitet schnell voran. Und das tut sie von ganz allein. Die einzigen, die hinterherhinken, sind Politik und die Gesellschaftsteile, die an der Vergangenheit kleben. Ob man Luft-Luft oder Luft-Wasser nimmt, ist eine vor-Ort-Entscheidung. Wir leben in einem mindestens 250 Jahre alten Haus und es funktioniert. Die 135 € monatlich für Gas stehen uns jetzt zur Verfügung für andere Ausgaben (weiterer Hausumbau). Auch die PV-Anlage arbeitet still und fehlerfrei. Man merkt gar nicht, dass sie existiert. Sonne kommt, Strom kommt. Ebenso wird eine Stromcloud unsere Kosten weiter reduzieren. Der Weg ist der richtige und logische. Für den Geldbeutel UND für die Umwelt und damit für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Daran können Leugner der Klimakrise und Fossilprediger nichts ändern. Aber kann man das individuelle Konzept auch weiterdenken?

Dezentralisierung ist der Schlüssel

Wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Messgeräte in die Steckdosen steckt, alle Geräte im Haushalt auf ihren Verbrauch prüft, sich Fragen nach Zeitpunkt des Stromverbrauchs stellt usw. usf., kommt man schnell drauf, dass man – bei gewisser Sorgfalt – eine Menge einsparen kann. Das führt konsequenterweise dazu, stromfressende Altgeräte zu entsorgen, auf LED-Lampen umzustellen, aber auch die Einsatzzeiten anzupassen (Geschirrspüler/Waschmaschine tagsüber). Diese clevere Anpassung ist ja nicht neu. Schon unsere Großeltern ließen bei billigem ‚Nachtstrom‘ das eine oder andere Gerät laufen (Nachtspeicheröfen). Wir hingegen haben uns dran gewöhnt, alles zu verprassen und das mit ‚Freiheit‘ gleichgesetzt. Es ist allerdings lediglich Dummheit. Und dazu noch selbstvergessene Ignoranz. Ein Blick auf Google Maps hilft. Betrachten wir eine Gemeinde wie Maikammer. 4.300 Einwohner in ca. 1.300 Haushalten (man möge mich korrigieren). Zählen wir die Dächer mit Photovoltaik, kommen wir auf einen verschwindend geringen Ertrag. In dieser sehr sonnenreichen Gegend Deutschlands ist es völlig unverständlich, dass nur so wenige Dächer PV installiert haben oder Neubaugebiete nicht gleich per Bausatzung so vorgeschrieben sind. Wir als Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder) kamen zu Spitzenzeiten auf 4.000 kWh, also ca. 1.000 kWh pro Person/Jahr. Sagen wir, dass 1.300 Haushalte in 800 Häusern leben (Beispiel). Davon eignen sich eventuell 600 für Photovoltaik und geben 15 kWp an Leistungsspitze her. Das ergäbe in etwa 10.000 kWh pro Dach und Jahr, also 600 Dächer x 10.000 kWh = 6.000.000 kWh (6 MWh). Die 4.300 Einwohner benötigen im Schnitt 4.300.000 kWh (nicht vergessen: alles Näherungswerte aus unserem Erfahrungsbereich). Klar aber ist: Die Dächer in der Gemeinde Maikammer können mehr Strom erzeugen, als die Einwohner verbrauchen.

Aber im Winter!

Immer wieder wird gesagt, geschrieben, verbreitet, es gäbe keine Speichertechnik. Das ist falsch. Auch hier hilft ein wenig googlen und informieren. Die Firma Exytron in Rostock hat(te) fertig entwickelte Speichertechnologie, die auch schon ihre Anwendung findet, etwa in Alzey (Neubaugebiet) oder Augsburg. Dort geschieht das Folgende: Mit überschüssigen Strom wird Wasserstoff per Elektrolyse erzeugt. Dann nimmt man CO2 aus der Luft bzw. aus dem Nachfolgeprozess und daraus wird in einem Katalysator Methan. Dieses Methan wird gelagert. Bei Strombedarf wird Methan verbrannt zu Strom. Rückstände sind wiederum H2O und CO2 – ein geschlossener Kreislauf entsteht. Das Methan kann außerhalb des Dorfes gelagert werden. Heizung, Kühlung und Strombedarf werden also komplett autark. Ob eine Haus-für-Haus-Lösung sinnvoll ist oder größere Häuserverbünde, ist eine vor-Ort-Entscheidung. Ich habe diese Firma 2022 angerufen und sie haben mir das Modell Maikammer am Telefon vorgerechnet.

Exytron hat leider Insolvenz angemeldet. Da muss ich sagen: Danke, Politiker! Ein Unternehmen, dessen Innovationskraft und entwickelte Technik unsere Zukunft klimafreundlicher hätte mitgestalten können, ist natürlich nicht systemrelevant und bekommt auch keine Milliarden-Subventionen wie die Fossilindustrie oder hat nicht die Reputation einer Gaspipeline in der Ostsee, nicht die Lobby wie der generöse mecklenburg-vorpommersche Freund Gazprom. Sollte es noch irgendwo in diesem Universum Wesen geben, die deutsche Politiker ansatzweise verstehen, bitte melden. Ansonsten danke für nichts. Ich beziehe mich also auf eine Zukunftstechnik in meinem Beitrag, dessen Zukunft von Ewiggestrigen dadurch beendet wurde, dass sie nichts dafür getan haben, diese Technik in die Fläche zu bringen (Investitionsanreize, Gesetze). Ich würde das ja gerne meinen Kindern erklären, aber wie erklärt man Dummheit?

Und das Umland?

Der Punkt der Kopplung ist verbunden mit dem Sinn der Exytron-Technologie, nämlich der Dezentralisierung: Austausch der Ressource ZWISCHEN den Gemeinden. Je mehr Gemeinden mitmachen, desto lastverteilter wird der Strombedarf und -verbrauch. Liefert eine Gemeinde weniger, hat eine andere mehr. Ein Netzbetreiber (günstigerweise eine Genossenschaft aus Gemeinden) baut und verwaltet die Knoten-/Übergabepunkte zwischen den Erzeugern (Transformation der Spannung), Lastenausgleich im Winter oder bei Tiefdrucklagen, Zurverfügungstellung von Flächen für die Methanspeicher.

Aber die Netzüberlastung

Netzausfallsicherheit, die Frequenz in den Netzen, 50 Hz müssen sein … Gaskraftwerke sorgen für eine hohe Ausfallsicherheit, da man sie schnell zu- und abschalten kann. Jeder gemeindeeigene Methangas-Verbrenner ist ein Gaskraftwerk, kann dazu- oder abgeschaltet werden, kann seine Leistung an Bedarf und Schwankung anpassen. Große Hochspannungsnetze sind weitaus schwerer im Gleichgewicht zu halten als viele kleine Netze. So ist das Internet aufgebaut (mehrere Root-Server, viele Backbones, redundante Netze), so ist unser Gehirn aufgebaut, das weiß eigentlich jeder Mensch, dass viele kleine Elemente im Ganzen stabiler sind als wenige große. Eon, Vattenfall, Tennet usw. usf. wollen uns was anderes erzählen, aber für die breite Masse der Gemeinden, Kommunen, Dörfer, Weiler ist das nicht relevant. Hier ist die Antwort: dezentral = Ausfall- und Versorgungssicherheit.

Aber Gewerbe und Industrie

Exytron-Anlagen gibt es anpassbar, auch für Gewerbe und Industrie. Es dreht sich am Ende alles um die Erzeugung von Strom durch Sonne. Je mehr Überschuss, desto mehr kann Methan gespeichert werden, so dass auch Winzern im Herbst ihre Keltermaschinen nicht ausgehen oder dem Schreiner die Oberfräse. Grundlage einer solchen dezentralen Energiewende ist die Bedarfsermittlung übers Jahr, die man sicher problemlos von den Netzbetreibern und Stromanbietern bekommt. Nicht zu vergessen dabei die Zunahme an Sonnenstunden aufgrund des Klimawandels und der Verbrauch von Wasser für die Elektrolyse, was bei einem geschlossenen Kreislauf sehr reduziert ins Gewicht fällt – im Gegensatz zu den Verdampfern großer Kraftwerke und deren Kühlung durch Flusswasser (Sauerstoffarmut und Fischsterben durch zu viel Abwärme).

Systemrelevanz

Alle medizinischen und gesundheitstechnischen Bedarfe können individuelle Anlagen bekommen, ebenso Rettungsinstitutionen, die Dachflächen – auch auf öffentlichen Gebäuden – sind ausreichend. Gemeinden mit wenig Dachflächen können die Agrarphotovoltaik nutzen, die heute schon weit entwickelt ist und mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt (Verdunstungsschutz, Schattengare, Mehrfachernten).

Die Aluminiumhütten

Selbst in größeren Industrien kann diese Technik eingesetzt werden, beispielsweise in Modulbauweise pro Abteilung. Ich denke, dass sich Hersteller wie Exytron bereits mit diesen Problemen beschäftigen und das ist auch nicht das Thema dieses Beitrages. Es wird weiterhin Aluminiumhütten geben, elektrische Schmelzöfen etc. Zwar muss auch hier umgedacht werden (Wiederverwertung, Nachhaltigkeit, Nutzung der erzeugten Abwärme zur Stromerzeugung), aber die Sektoren Haushalte, Privathäuser, öffentliche Gebäude, Verkehr sind zusammen ein enormer Block an Verschwendung von Strom, Wasser und Erzeugung von CO2. Nimmt man ihn mit den beschriebenen Maßnahmen aus der Rechnung, hat man schon viel erreicht. Und eine Exporttechnik aus dem Boden gestampft, die überall benötigt wird. Man sollte nicht noch einmal so dumm sein wie Altmaier/Rössler und die EE-Industrie austrocknen und das auch noch stolz verkünden.

Aber das Geld!

Für den Staat ist eine solche Finanzierung eine Kreisfinanzierung, denn was er ausgibt, wird er mittelfristig an Steuern wieder einfahren (wie alle Konjunkturprogramme). Aus der Sicht eines Finanziers könnte es Sinn machen, mit Mustergemeinden unterschiedlicher Größen zu beginnen und anhand dieser dann ermittelten Parameter Kapital in festen Blöcken zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinden gründen Genossenschaften. Die Bundesnetzagentur bekommt eine Anfrage von Maikammer. Maikammer muss ein Planungsbüro angeben. Der Bedarf wird ermittelt für alle Haushalte und das Gewerbe. Die Umsetzung beginnt, Haus für Haus, Exytron baut die Anlage, erste Haushalte werden angeschlossen. Angestrebt ist ein Zeitraum von fünf Jahren (als Beispiel). Die Gelder fließen direkt, von einem EE-Pool zur Genossenschaft, die Bundesnetzagentur kontrolliert Vergabe und Umsetzung nach einem Zeit- und Investitionsplan.

Probleme werden gemacht …

… wo keine sind. Die Technik ist vorhanden, ausgereift und kann jederzeit verbaut werden. Was fehlt, ist ein Mensch, der dies vorschlägt, entwirft, umsetzt – oder eine Gemeinschaft. Doch ebenso wie die Volks- und Raiffeisenbanken als Genossenschaften von ‚kleinen Leuten‘ gegründet und erfolgreich durch die Jahrzehnte geführt wurden, ist auch die Umsetzung einer Energiewende gleichermaßen lösbar (siehe Schönau). Der Verbraucher als Inhaber. Es gibt nur einen einzigen (nicht wirklich) Nachteil: Großkonzerne verdienen nichts mehr. Aber Großkonzerne hätten mit ihren Milliardengewinnen diesen Weg schon längst einschlagen können. Haben sie nicht. Und so werden sie vom Leben überholt und zu Geschichte. Dieser ‚Nachteil‘ berührt die Menschen in Maikammer nicht, denn sie werden Anteilseigner ihrer Energiegenossenschaft, mit der sie heizen, kühlen und Strom für den Kühlschrank erzeugen, ihr E-Auto an die genossenschaftseigenen Ladesäulen stecken – die natürlich auch gegen eine Gebühr von Touristen genutzt werden – und geben Strom an die Nachbargemeinden ab, wenn deren Bedarf hoch ist und bekommen von dort Strom, wenn sie selbst Mehrbedarf haben. In diesem Konzept muss es nicht unbedingt Batterien geben, aber als Puffer sind sie sinnvoll. Und selbst diese Lüge, dass man Batterien nicht recyceln kann, ist längst vom Tisch (für die Intelligenten unter uns). Die Firma Duesenfeld etwa kann das zu 95% und bietet die Technik in 20-Fuß-Containern an.

Fazit

Die Bedenkenträger und Ewiggestrigen kommen mit Argumenten, die haltlos, falsch oder völlig frei erfunden sind. Eine Energiewende wie oben beschrieben, schafft Arbeitsplätze noch und nöcher, macht Umschulungen (Elektriker, Kälte- und Klimatechniker, Installateure, Zimmerleute etc.) durch die Agentur nötig, wird Umsatz und Steuern produzieren, reduziert die Lebenshaltungskosten für alle von uns enorm, ist ein Konjunkturmotor ohnegleichen und bringt uns Erkenntnisgewinne die mehr wert sind als Geld. Und vor allem wird es uns helfen, die Zukunft zu bewahren für unser wichtigstes Gut: Die Kinder. Energiewende ist jederzeit möglich. Das Leben wird in keinster Weise schlechter. Im Gegenteil. Und es geht auch mit einem 250 Jahre alten Haus; um den Kreis zu schließen. Lasst euch also nix erzählen.