Das Wasser

»Komm«, fordert Mama mich auf, hält mir die Hand vor die Nase. »Wir fahren in die Stadt.«

Ich blinzle in die Sonne, rote Johannisbeeren kauend. Immer wieder schüttelt es mich, so sauer sind manche, und doch ungemein süß. Ich will nicht weg. Nicht jetzt. »Warum denn? Kann ich nicht hierbleiben?«

»Du bist doch morgen auf einen Geburtstag eingeladen, nicht wahr?«

Ich stutze. Bin ich das? Ach ja, bei Michael. »Aber Mama … muss ich da hin?«

Sie zieht die Augenbrauen hoch. »Michaels Mutter hat dich eingeladen. Und wir haben zugesagt. Weißt du nicht mehr?« Ihre Hand schwebt immer noch vor meinem Gesicht. Ich will nicht auf diesen Geburtstag. »Außerdem holen wir noch Papa ab und fahren dann nach Dillweißenstein ins Freibad«, überrascht sie mich. »Wär das was?« Freibad? Eine Cola, Eis oder Pommes mit Bockwurst?

»Na gut«, gebe ich nach. »Aber vielleicht bin ich ja morgen krank«, ergänze ich.

Mama lacht. »Ja, vielleicht … man kann nie wissen.«

Der 9er hält am Leopoldplatz, wir steigen aus.

»Wo ist Papa?« Mein Auge hängt am Softeis-Stand vor der Kaufhalle. Sie zieht mich auf die Straße, Busse und Autos beobachtend und antwortet nicht. »Wo gehen wir hin?«

»Na, ein kleines Geschenk kaufen. Für morgen.«

»Aber …«

»So, kein Wort mehr jetzt. Versprochen ist versprochen.«

Ich denke an Michael. An all sein Spielzeug, das riesige Haus, in dem man sich verlaufen kann. Dass er Papa, Mama und mich ‚arme Leute‘ nennt und mir immer Bonbons schenken will, was ich ablehne. Warum muss ich da hin? Mama bleibt stehen und ich renne beinahe gegen die Scheibe. »Schau mal«, sagt sie und deutet auf ein kleines Holzregal hinter dem Glas mit vielen Siku-Autos drin. »Da kannst du dir eins aussuchen für Michael.«

»Michael hat schon alle Autos«, erkläre ich und sehe zu ihr auf.

»Aber doch nicht alle, die hier drin stehen, oder?«

»Ich weiß nicht.«

»Hm, welches würdest du denn nehmen?«

Ich komme nicht an diesem Geburtstag vorbei. Also zeige ich auf einen Lastwagen der Müllabfuhr. »Die Müllabfuhr, die hätte ich gerne.«

Mama beugt sich vor. »Oha! Das kostet ja zwölf Mark!«

»Ist das viel Geld?«

Sie seufzt. »Ja … nein, na gut. Es ist ein Geburtstag. Nächste Woche bekomme ich wieder Lohn.«

Es stehen noch viel schönere Autos im Regal. Ein großer Kranwagen und eine Planierraupe. Aber darunter große Zahlen. Eine Drei mit einer Neun und eine Vier vor einer Fünf. »Kann Papa das nicht kaufen?« Mama zieht mich ins Geschäft. Ein Mann in einer langen blauen Jacke und einem Bleistift hinter dem Ohr begrüßt uns. Als er das Wort ‚Müllauto‘ hört, grinst er mich an. »Da hat wohl jemand Geburtstag, was?« Ich schüttle den Kopf. »Na, wie dem auch sei.« Er greift in die Schaufensterauslage, beugt sich weit drüber, nimmt das Müllauto und packt es in die Schachtel. Mama zahlt. »Hier! Ein Gutsel.«

»Danke«, sage ich und nehme das rote Bonbon.

Mama steckt das Geschenk in die Tasche. »Jetzt holen wir Papa«, sagt sie.

Ich weiß, wohin wir gehen. »Ist Papa in der Mokkastube?«

»Ich hoffe doch.«

Die Antwort verstehe ich nicht. Wo sollte er sonst sein? Als wir eintreten, entdecke ich ihn sofort. Er steht vor dem Rotomat und lässt eine Münze in den Schlitz rollen. »He! Heinrich! Guten Tag!« ruft der Mann hinter dem großen Tisch. Es ist Dragan. Ich winke ihm zu und laufe zu Papa.

»Gewinnst du, Papa?«

Er wirft mir einen Schulterblick zu und stellt das Glas auf den Apparat. »Ja, nanu? Wo kommt ihr denn her?«

»Wir sind verabredet«, sagt Mama. »Du hast gesagt, wir sollen um eins kommen.«

»Und es ist schon eins?«, wundert er sich.

»Fünf nach.«

Papa kratzt sich den Kopf, dann trinkt er das Glas leer. »Was machen wir jetzt noch mal?« Mama setzt sich und hebt mich auf ihren Schoß. Sie antwortet nicht sofort, also schweige ich auch. Papa nimmt sich den Stuhl gegenüber.

»Rudolf, wir wollten heute ins Freibad. Ich habe deine Badesachen dabei.«

Seine Augen wandern durch die ganze Mokkastube. Er denkt nach. »Stimmt«, sagt er dann. »Also gehen wir. Aber …« Der Automat an der Wand tickert, die Scheiben stoppen für einen Moment und drehen sich dann weiter.

»Hat es ‚Klick‘ gemacht?«, frage ich gespannt.

»‘Klick‘?«, wiederholt Mama erstaunt. Bevor ich das erklären kann, fällt mir Papa ins Wort.

»Ah, du weißt doch, Hilda … sag bloß, das hab ich dir noch nicht gezeigt?«

»Nein.«

»Wenn der Geldbehälter voll ist, gibt es einen hellen Ton und er muss auszahlen. Da kann man ordentlich gewinnen. Ist er leer, dann hört sich das dumpf an.«

»Und nur Papa kennt das Geheimnis«, vollende ich das Geheimnis der Maschine.

Mama seufzt und schüttelt den Kopf. »Ich will nicht, dass du Heinrich so Zeug beibringst.«

Papa steht auf. »Also gehen wir.«

Das Nagoldbad ist voll. Überall Erwachsene, Kinder, Sonnenschirme, Bälle und viel Geschrei. Ich fühle mich unwohl. Zu viele Menschen, Augen, Arme. Keine Ruhe. Keinen Platz im kleinen Becken. Ich sitze drin, das Wasser reicht bis zur Brust. Mamas ziehen Kinder hindurch, die Hände unter dem Bauch. Schwimmen lernen, sagen sie dazu voller Freude. Arme so, Beine so, Kopf hoch. Das Mädchen neben mir versteht es nicht, schluckt eine Menge Wasser und hustet. Dann entdecke ich unter ihr eine schimmernde Wolke. Das Wasser wird wärmer und ich springe schnell auf, klettere aus dem Becken und laufe zu unserem Handtuch.

»Was ist?«, fragt Papa. »Schon fertig?«

»Das Mädchen hat ins Wasser gepinkelt«, stelle ich fest.

»Kommt schon mal vor«, erwidert er.

»Ich will das aber nicht.«

»Na, dann musst du ins große Becken …«

»Meinst du, die Großen pinkeln weniger ins Becken?«, unterbricht ihn Mama.

Papa sieht sie an. Dann zeigte er auf die Nagold, die ein paar Schritte vor uns vorbeifließt. »Dann baden wir halt im Fluss«, schlägt er vor. Für eine kurze Zeit schauen wir auf das, was da an uns vorbeizieht. Braune Schauminseln, manche so groß wie ein Auto. Am gegenüberliegenden Ufer versammeln sie sich. Ab und zu wirbelt ein Windstoß den Schaum auf und er verfängt sich in Blättern und Ästen. »Na ja«, sagt Papa. »Vielleicht gehen wir doch besser ins große Becken.« Er legt den Perry Rhodan aufs Handtuch und trinkt einen Schluck Bier. »Warum kannst du eigentlich noch nicht schwimmen?«, fragte er die Flasche und stellt sie ab.

»Wer?« Mama sieht ihn erstaunt an.

»Na, Heinrich.«

»Es hat ihm noch niemand beigebracht«, erklärt sie mit sonderbarem Ton. »Aber du darfst das gerne tun.« Papa schaut mich an. Dann springt er auf und schnappt meine Hand.

»Komm, Sohnemann. Jetzt bringe ich dir das Schwimmen bei.«

Ein starkes Kribbeln rollt durch mich hindurch und mündet in Bauchweh. »Ich will aber nicht, Papa.«

»Ach was.« Er hebt mich hoch, vor seine Brust, und rennt zum Tiefbecken, neben den kleinen Sprungturm, stellt sich an den Beckenrand und sieht mich an. »Jeder Mensch kann schwimmen. Ganz automatisch. Wir waren ja mal alle Fische und haben das nicht vergessen.« Ich wusste nicht, dass ich mal ein Fisch war.

»Aber, Papa …«

Er wirft mich in hohem Bogen von sich weg. Ich sehe alles um mich herum sehr langsam vorbeiziehen, so deutlich und klar, als hätte ich zehn Augen und Ohren. Jedes Geräusch, jede Stimme, jedes Blinzeln steigert die Deutlichkeit immens. Die Farben werden intensiver, die Linien scharf wie Messer. Arme und Hände nach oben gerichtet, weiß ich, dass ich schreie, höre mich aber nicht. Dann durchbreche ich die Wasseroberfläche und gleite langsam in die Tiefe. Die Klarheit verschwindet. Alles was ich über mir sehe, schillert, verschwimmt zu Wirbeln, bis es sich beruhigt und ich immer tiefer sinke. Die Welt ist blau, leise, ein paar Luftblasen steigen auf. In mir pocht etwas, doch ich vermag es nicht zu hören, nur zu spüren. Die Welt schweigt, so wie ich es mir immer wünsche, sie löst sich auf. Es gibt nur noch Wasser. Dann landet ich auf etwas Hartem und ein dumpfes Geräusch, ein Schatten nähert sich. Es ist Mama. Langsam schiebt sich ihre Hand meinem Arm entgegen. Ein Ruck und wir steigen auf, erreichen die schillernde Fläche und durchbrechen sie erneut. Ich begreife nicht, was passiert ist. Mama sagt meinen Namen. Immer wieder. »Heinrich! Heinrich, sag was!« Sie schlägt auf meine Backe.

»Aua, Mama! Was ist denn?«

Ihre Augen schließen sich für einen Moment. Sie schiebt mich vor sich her zum Beckenrand. Papa holt mich raus und kniet dann vor mir. »Alles klar, kleiner Mann?«

Ich nicke. »Was ist passiert?« In meinen Erinnerungen finde ich nur das Handtuch, Mama und Papa, wie wir auf die Nagold starren. Dann … Papa, wie er sagt, wir wären alle Fische gewesen. Ich bin aber nass. Warum war ich im Wasser? Mama klettert aus dem Becken, packt meine Hand, zieht mich hoch.

»Komm, Heinrich, eine Bockwurst wartet auf uns.« Wir lassen Papa zurück. Verwirrt wie ich bin, denke ich nicht weiter drüber nach. Eine Bockwurst mit Brötchen und Senf ist schließlich etwas Besonderes.

»Au ja«, freue ich mich.

Jemand ist unter Wasser und weder ein Rudern mit beiden Armen noch das Strampeln mit den Beinen bewegt diesen Jemand von der Stelle. Nicht nach oben und nicht sonst wohin. Die Panik kommt wie ein Hammerschlag. Ein Schrei folgt. Schweiß. Das bin ich? Heinrich!, ruft eine Frau. Es ist Mama. Ihre Hand kriecht schneckenartig durchs Wasser, erreicht mich aber nicht. Ich ertrinke. Wieder und wieder. Und das tut weh. Bis ich begreife, dass Mama mich schlägt und schüttelt wie eine Tüte Kakaomilch. »Wach auf, Heinrich! Nur ein schlechter Traum«, ruft sie. Ihr Gesicht direkt vor meiner Nase. Der milde Atem, Mamas Duft, ein wenig Licht im Zimmer vom Flur. Sie liegt neben mir und trocknet mit einem Tuch meine Stirn.

»Scheiße«, höre ich sie sagen und erschrecke.

»Scheiße sagt man nicht, Mama. Hast du mir verboten.«

Sie holt tief Luft, atmet aus. Wie ein frischer Wind, der meine Stirn kühlt. »Entschuldigung«, flüstert sie. »Das ist mir so rausgerutscht.«

Ich überlegte, was passiert war. So wie Papas laute Rufe in den Bergen als Echo widerhallen, so vernehme ich immer noch diesen Schrei in mir. Mein Herz klopft und eine kalte Hand quetscht meinen Bauch.

»Was hast du denn geträumt?«, will Mama wissen.

»Da ist jemand unter Wasser und kann sich nicht bewegen. Und du kommst dann, aber ganz langsam, und dann …«, es schnürt mir die Kehle zu, »bin ich auf einmal nicht mehr da.« Der Kloß löst sich und ich weine. Sie zieht mich an sich. Ihre Finger streifen durch meine Haare, immer wieder und immer auf demselben Weg. Langsam und stetig. Bis ich einschlafe.

Ich werde kaum wach, so müde fühle ich mich. Alles ist feucht vom Schweiß. Die Bilder fegen durch meinen Kopf und verblassen wie Nebel, den die Sonne auflöst. Die Angst bleibt und ich rede nicht viel. Mama spricht kein Wort mit Papa, der nach kurzer Zeit sagt, er müsse arbeiten und dann geht. Kurz vor Mittag steckt sie mich in die Badewanne. Ich liebe die Badewanne. Doch dieses Mal ist es anders. »Haare waschen«, sagt Mama und drückt mich nach hinten, um meinen Kopf unter Wasser zu tauchen. Etwas in mir wehrt sich mit aller Kraft, lässt mich aufschreien, Mamas Hand wegdrücken. Schnell richte ich mich wieder auf.

»Nein!«, rufe ich und sie starrt mich verstört an. Eine Zeitlang schweigt sie, plätschert mit den Fingern im schaumigen Wasser. Dann nimmt sie ein Sandförmchen.

»Heinrich, ich mach dir einen Vorschlag«, sie lächelt. »Nimm du das Förmchen, gieß dir Wasser über den Kopf wie du magst. Und ich warte, bis du fertig bist. Dann wasche ich deine Haare und du nimmst wieder das Förmchen und spülst alles weg. Ich tippe mit dem Finger dahin, wo noch Seife ist. Sollen wir das so machen?«

Ich entdecke den kleinen Eimer im Schaumberg unter dem Wasserhahn, hole ihn und tauche ihn ein. »Prima«, freut sich Mama. »Mit dem Eimer geht das noch viel besser.« Mit Schrecken denke ich ans Schwimmen lernen und gieße Wasser über meinen Kopf. Würde ich das jemals schaffen? Als wir fertig sind, reibe ich die Augen ein paar Mal und sehe Mamas Hinterkopf vor dem Beckenrand. Ein paar ihrer langen Haare hängen ins Wasser. Ich lausche. Sie weint leise, schnieft kaum hörbar. Mit den Händen forme ich ein Schiff und lasse es in den Schaum fahren. Was soll ich tun?

»Mama? Muss ich nicht bald gehen?«, sage ich nach einer Weile. Es wird kühl im Wasser.

»Ja, du hast recht. Es wird Zeit«, flüstert sie, dreht sich um und trocknet ihre Tränen mit dem Handtuch. Dann zieht sie den Stöpsel, trocknet mich in der Wanne und hilft beim Anziehen. Ein letzter Blick, die Haare gekämmt und die Sandalen an. Aus der Küche holt sie einen Strauß.

»Nimm die Blumen mit und gib sie Michaels Mama. Schließlich hat sie viel Arbeit mit euch und das ist unser Dankeschön.«

»Ja, mach ich, Mama.«

Die Blumen in der rechten Hand, Blüten nach unten, das Geschenk auf der linken Seite, so mache ich mich auf den Weg. Michael wohnt in der Sonnenbergstraße, zwei Straßen unterhalb von Omas Haus. Sein Papa ist ein berühmter Architekt, hat Onkel Heinz vor einigen Tagen erklärt. Ich war mit Michael im Kindergarten. Während ich in die Volksschule kam, schickte seine Eltern ihn in eine Privatschule. So jedenfalls erzählte das Onkel Heinz. Ich weiß nur, dass ich nicht dort hin will. Aber Einladung ist Einladung, sagt Papa. Und wir sind zwar arm, aber nicht unhöflich.

Um Michaels Haus steht eine sehr hohe Hecke. Von drinnen kommt Kindergeschrei. Ich bin versucht umzukehren. Aber wie soll ich das erklären? Also klingle ich notgedrungen. Michaels Mutter begrüßt mich. Ich halte ihr den Strauß vors Gesicht und sie lächelt, aber über ihren Augen ziehen sich die Brauen zusammen. Falten entstehen. Wie bei Oma, wenn sie nicht weiß, was sie von dem halten soll, was ich ihr erzähle. Zögernd nimmt sie mir die Blumen ab.

»Ähm, ja, das wäre aber nicht nötig gewesen.«

»Meine Mama sagt, sie haben ja auch viel Arbeit mit uns.«

Sie zuckte mit den Schultern. »Na, wie man’s nimmt. Wir haben eine Zugehfrau. Die hat alles gebacken und gekocht, weißt du?«

»Oh«, erwidere ich. Eine Zugehfrau? Was soll das sein?

»Komm rein! Alle sind draußen im Garten.«

Als wir an der offenen Küche vorbeikommen, legt sie den Strauß auf eine große Platte. Mitsamt dem gelben Papier. Nur ein kleiner Farn schaut heraus. Draußen auf der Terrasse steht ein großer Holztisch mit zwei übervollen Kuchenplatten, dazu Kerzen, Kakao, Schüsseln voller Gummibärchen und Colaflaschen von Haribo. Ein Paradies.

»Sohnemann! Komm! Heinrich ist da und will dir ein Geschenk geben!«

Michael kommt angerannt, stoppt kurz vor mir. »Alles Gute«, sage ich und streckte die Hand aus. Er haut mir kurz gegen die Handfläche und packt das Geschenk. »Danke«, erwidert er, reißt das Papier auf und mustert den kleinen Karton ganz genau. Zu meiner Überraschung legt er die Schachtel auf einen Stuhl und hüpft zu den anderen Kindern.

»Was ist es denn für ein Geschenk?«, höre ich Michaels Mutter hinter mir.

»Ein Müllauto«, antworte ich, hebe es hoch und vor ihr Gesicht.

»Hm, na, das ist doch schon mal was. Ich glaube, so eins hat Michael schon, aber etwas größer. Schau mal da hinten.« Sie zeigt auf einen Sandkasten am Hauseck. Da steht ein großes Müllauto mit Mülleimern und sogar einem Abfallhaufen. »Leg es doch einfach dazu«, bittet sie mich, setzt sich auf einen großen Plastikstuhl, zündet eine Zigarette an und bläst den Rauch in den blauen Himmel. Ich stelle die Schachtel vor dem Sandkasten ab und setze mich an den Tisch.

Warum bin ich hier, frage ich mich im Stillen. Das Bild von mir auf dem Boden des tiefen Beckens fällt mir ein. Eine Welt des Schweigens. Mutters Hand, so nah und doch so fern. Plötzlich kommen die Tränen. Schnell wische ich mit den Pulloverärmeln über mein Gesicht. Michaels Mutter ruft alle an den Tisch. Wir sind zwölf Jungs und zwei Mädchen. Ich bin eingekeilt, was mir gehöriges Unbehagen bereitet. So wie ich es verstehe, besuchen alle außer mir die Privatschule, deshalb beschließe ich zu schweigen und Kuchen zu essen. Michaels Mutter führt einige Zauberkunststücke vor, und alsbald schickt sie uns vom Tisch weg, um ihn abzuräumen. Warum, ist mir nicht klar. Ich hätte gerne noch ein Stück Käsekuchen gegessen, traue mich aber nicht, das zu sagen. Also setze ich mich auf die Sandkastenumrandung und spiele mit dem großen Müllauto. Die Eimer begeistern mich. Sie funktionieren wie bei der richtigen Müllabfuhr. Füllen, einhängen, entleeren. Ich vergesse die Zeit und blicke erst wieder auf, als ein fremder Junge vor mir steht.

»Wie heißt du eigentlich?«, will er wissen.

»Heinrich.«

»Du bist aber nicht bei uns auf der Schule«, stellt er fest.

»Nein, in der Sonnenhofschule«, antworte ich wahrheitsgemäß. Er denkt nach.

»Ist das da oben bei den ganzen neuen Häusern?« Ich nicke und leere den Mülleimer aus. »Das ist die Doofenschule«, erklärt er und geht. Was meint er mit ‚Doofenschule‘? Ratlos starre ich auf mein Geschenk, das immer noch ungeöffnet neben dem Sandkasten auf dem Boden liegt. Warum will Michael mein Geschenk nicht? Könnte ich es vielleicht wieder mitnehmen und damit in Omas Garten spielen? Durch meine Gedanken hindurch sehe ich mehr und mehr Füße vor mir auftauchen.

»Ist das der aus der Doofenschule?«

»Hat er gesagt.«

»Das ist Heinrich«, erklärt Michael. »Der war bei mir im Kindergarten.«

»Der ist bestimmt zu doof, sonst wäre er ja bei uns.«

Jemand stupst mich von der Seite an. »He! Warum sagst du eigentlich nichts? Kannst

du nicht reden?« Einige lachen. Ich starre auf die Steinplatten vor mir. Da ist es wieder. Mein Bauchweh. Wohin könnte ich verschwinden?

»Auf der Doofenschule müssen sie erst reden lernen.«

»Kinder, Kinder!«, tönt die Stimme von Michaels Mutter aus dem Haus. Sie kommt mit schnellen Schritten raus. »Lasst mal den kleinen Heinrich in Ruhe. Er kann ja nichts dafür, dass seine Eltern kein Geld haben für eine bessere Schule. Ihr müsst einfach mal mit ihm spielen. Dann werdet ihr schon sehen, dass er genau so ist wie ihr.«

»Nee, ist er nicht«, sagt einer. Ich blicke auf und entdecke, wer das gesagt hat. Alles in mir zieht sich zusammen, mündet in einem Punkt. Meiner Wut. Ein Kern aus Flammen und ich stelle mir vor, wie es wäre, diesen Jungen jetzt sofort umzuhauen. Michaels Mama schnappt sich meine Hand und zieht mich ins Haus.

»Heinrich, also Kinder können ziemlich furchtbar sein, nicht wahr?« Sie setzt mich auf einen Hocker am hohen Tisch, der die Küche vom Wohnzimmer trennt. »Fühlst du dich unwohl?« Ich nicke. »Das kann ich verstehen. Bleib einfach hier bei mir in der Küche«, sagt sie mit einem Lächeln. »Soll ich deine Mama anrufen, dass sie dich abholt?«

»Wir haben kein Telefon. Sie müssen bei den Nachbarn anrufen. Die gehen dann rüber.«

Sie stutzt. »Kein Telefon?« Ich sage ihr die Nummer und sie erledigt das Telefonat. Dann stellt sie ein Glas Orangensaft vor mich auf den hohen Tisch. »Hier, trink das mal. Frischer Orangensaft ist immer gesund.«

»Danke.«

Mit einem großen Schluck, versuche ich die Wut zu beseitigen. Im Augenwinkel entdecke ich den Blumenstrauß. Immer noch eingewickelt. Der Farn hängt runter. Es dauert lange, bis es klingelt und statt Mama steht Papa im Flur. Er redet mit Michaels Mutter und hat seinen Blaumann an, Fensterleder und Wischer in den Beintaschen. Der Junge vom Sandkasten stellt sich neben mich. »Wer ist das denn?«, fragt er.

»Mein Papa«, antworte ich und spüre seinen Blick.

»Ist der irgendwie Mechaniker oder so?«

»Fensterputzer.«

Er sagt nichts mehr und geht weg. Papa winkt mich zu sich. »Hallo Sohn! Bedanke dich bei Michaels Mama und sag ‚Auf Wiedersehen‘.«

»Vielen Dank und auf Wiedersehen«, komme ich der Aufforderung nach.

»Bestens. Doof darf man sein, aber nie unhöflich, sage ich immer«, meint er zu Michaels Mama und tätschelt meinen Kopf. »Und jetzt gehen wir.«

»Äh, ja, danke, dass du hier warst, Heinrich«, verabschiedet sie sich.

Auf dem Nachhauseweg pfeift er ein Lied, raucht eine Zigarette und ich beschließe, nie wieder auf so einen Geburtstag zu gehen.

»Papa?«

»Ja, mein Sohn?«

»Ich werde nie wieder auf einen Geburtstag gehen.«

Er lacht und schnippt die Zigarette weg. »Wieso das denn?«

»Ich habe keine Lust ausgelacht zu werden. Außerdem bin ich nicht doof.«

»Aha, sie haben dich ausgelacht. Warum?«

»Weil ich auf der Doofenschule bin.« Er nimmt mich auf den Arm und sieht mich an.

»Warst du wütend?«

»Und wie.«

»Das ist gut. Beim nächsten Mal kannst du dem der das gesagt hat, ruhig eine reinhauen.«

»Aber Mama hat mir verboten, mich zu prügeln«, erwidere ich.

»Papperlapapp! So was lassen wir uns nicht gefallen, oder?« Er sieht mich herausfordernd an. Was soll ich tun? Was Mama sagt, ist mir wichtiger. Ich fühle, dass sie recht hat.

»Und wenn dann ein paar kommen und alle auf mich gehen?« Papa lachte laut. Er lässt mich wieder auf den Bürgersteig hinab und wir gehen weiter.

»Merk dir, Heinrich! Wenn vier oder fünf auf dich losgehen, schlägst du so wild um dich, dass mindestens zwei oder drei mit ins Krankenhaus gehen.«

»Ah, aber …«

»Kein aber«, ordnet er an. Schweigend marschieren wir die Staffel hoch. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Eines jedoch fühle ich tief unten im Bauch. Papa ist mir fern und Mama nah. Aber ist das richtig?

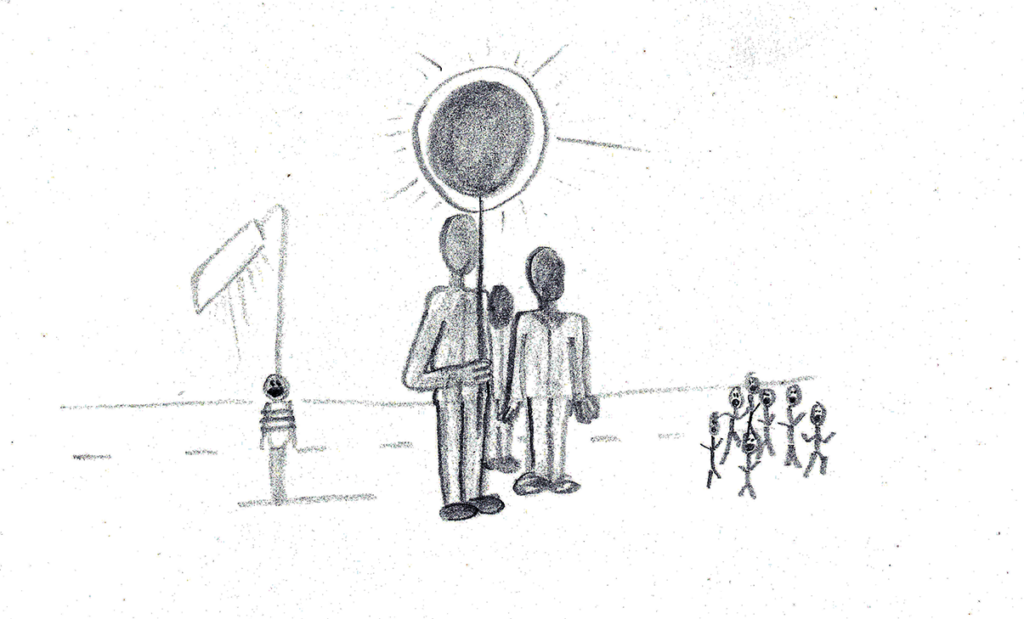

Bild von Caroline Dabrunz ©2021