Werde mächtig

Sie zeigt den Zeitungsausschnitt herum. Ausriss aus dem Kölner Stadtanzeiger. Lokalteil. Ich greife nach dem Stück Papier, aber bevor ich es erreichen kann, schnappt es sich eine andere Hand. Das Gelächter nimmt zu. »Wer ist das?«, fragt ein Mädchen. Ihre Namen habe ich noch nicht alle verinnerlicht, denn die fünfte Klasse, in der Andi und ich nun seit anderthalb Wochen stecken, ist ein sehr zusammengewürfelter Haufen. »Bist du dämlich? Steht doch da! Rudolf Konstantin! Das ist Heinrichs Papa!«, erklärt einer. Ihr könnt mich mal, denke ich und drehe mich zur Tür. Zeit, den Klassenraum zu verlassen. Doch Andi wartet auf den richtigen Augenblick. Ich laufe los, höre Geschrei hinter mir, dann flitzt er vorbei, zur Tür hinaus.

»Komm, Heinrich! Ich hab’s!«

Verwundert erkenne ich den Zeitungsausschnitt, wie er sich in Andis Hand flatternd den Flur entlang entfernt. Ich spurte los und hole ihn ein. Zusammen stürmen wir durch den Haupteingang und stoppen vor dem Ende der Überdachung. Es regnet in Strömen. Er gibt mir den Ausriss. »Was ist denn das, wenn ich fragen darf?«

»Natürlich darfst du fragen. Das ist mein Papa. Kennst du doch.«

Er verdreht die Augen. »Klar. Aber was ist das!?« Sein Finger landet auf der Badewanne, in die unzählige Hände Kölsch hineinkippen. In der Wanne ein Mann mit geringeltem Badeanzug im Stil der 1910er-Jahre. Weiß-blau. Das Bier schäumt. Die Wanne steht mitten auf der Straße, die unterbrochene Mittellinie direkt darunter. Betitelt ist der Artikel mit: 250ster Mitarbeiter! Chef lässt sich feiern auf Alteburger Straße!

»Tja«, setze ich an, verzweifelt nach Worten suchend. »Genau das ist mein Papa.«

»Hm«, bringt Andi raus. Er zieht ein Feuerzeug aus der Tasche und zündet den Ausriss an. Im Nu ist nur noch Asche übrig.

»Danke«, sage ich.

»Komm, gehen wir wieder rein. Jetzt ham wir Englisch.« Ich folge ihm und bin mir nicht mehr sicher, auf der richtigen Schule zu sein oder etwa im richtigen Leben. Vielleicht gibt es ja irgendwo Parallelwelten und man vermisst mich dort. Leider stecke ich hier fest, fünfte Klasse, sechsunddreißig Mädchen und Jungen aus diversen Stadtteilen. Sitzenbleiber darunter, unfeine Gestalten, der Horror. Andi und ich sitzen nebeneinander, direkt vor dem Lehrerpult. Die Lehrer an dieser Schule unterscheiden sich von Herrn Malz wie der Rhein vom Pazifik. Wir erreichen das Klassenzimmer und als Andi durch die Tür geht, landet eine Faust zwischen seinen Beinen. Er geht in die Knie, stöhnt. Ich konzentriere mich auf die linke Seite, reagiere zu spät, so trifft mich von rechts das große Tafellineal, schwarzweiß, Hartholz, mitten in mein Gemächt. Ein Blitz streckt mich nieder, schlagartige Übelkeit kommt und Krämpfe in der Leistengegend. Es ist weder mir noch Andi möglich, aufzustehen. Ich denke daran, mich zu übergeben. Ein brauner Lederschuh stellt sich neben meinen Kopf.

»Was ist denn hier los?«

»Oh«, stöhnt Andi.

»Aufstehen. Wo sind wir denn?« Unter großem Gelächter kriechen wir auf allen Vieren zu unserem Tisch, drücken uns auf die Stühle. Die Übelkeit weicht nicht und es zuckt nach wie vor heftig im Schritt. »So, nachdem wir alle unseren Spaß hatten, holt eure Hausaufgaben raus. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier.« Arschloch, denke ich und greife in die Tasche. Ich beschließe, die Hausordnung in die eigene Hand zu nehmen und schlage das Heft auf. Immerhin ist es Freitag und in ein paar Stunden Wochenende.

»Sag mal, Heinrich, war das dein Vater gestern in der Zeitung?« Der Mann, dessen Kopf einer glänzenden Bowlingkugel ähnelt, weiß, dass es mein Vater war und fragt wohl nur, um mich zu demütigen. Dessen bin ich mir sicher. Sein feistes Grinsen spricht Bände.

»Das war er«, bestätige ich und lege den Zwanzigmarkschein auf die Theke. Nasse Finger greifen nach dem Schein, stecken ihn in die Hemdtasche, dann trocknet er weiter Kölschgläser ab. »Na gut, dann sind die Schulden von gestern Abend ja beglichen. Sag deinem Vater einen Gruß. Heute Abend ist Chicago-Turnier. Der Gewinner kassiert 500 Mark.«

»Ja, sag ich ihm«, versichere ich und verschwinde aus der Kneipe. Draußen wartet Andi. Wir steigen auf die Räder und radeln zum Friedenspark, setzten uns dort auf die Wiese. Den großen Adler im Blick.

»Der ist so hässlich«, stellt Andi fest. »Wer den wohl da oben hin hat?«

»Andi, bist du dir sicher, dass es hier ist?«

Er nickte, zieht zwei Lutscher aus der Hosentasche, gibt mir einen davon, wickelt seinen aus und wirft das Plastik auf den Rasen. Ich hebe es wieder auf und stecke es ein. »Tschuldigung«, raunt er. »Ganz vergessen.«

Es tut sich nichts. Vogelgezwitscher, eine Gruppe Touristen aus einem asiatischen Land mit einer Menge Kameras umrunden den Klinkerbau, verschwinden wieder, dann ist Stille. »Er hat gesagt, am Fort, kurz vor zwölf Uhr. Samstag.«

»Das ist heute«, bestätige ich. »Und da ist das Fort und es ist kurz vor zwölf Uhr.«

Motorengeknatter hinter uns.

»Schau«, ruft Andi, schlägt mir auf die Schulter. Wir spähen um den Baum, auf dem Bauch liegend, die Lutscher im Mund. Zündapp, Hercules, Kreidler, zahllose Mopeds und Mofas tummeln sich auf der Straße, fahren kleine Kreise, die Fahrer drehen den Gashahn auf im Leerlauf, Fehlzündungen, Wolken von Abgasen ziehen durch den Oberländer Wall. Ein besonders bunt gekleideter Junge steigt von seiner Kreidler und wie auf ein Signal stellt der Rest die Motoren ab, bockt die kleinen Gefährte auf, dann zieht die Meute lautstark auf die Wiese.

»Siehste?«, freut Andi sich, »jetzt geht es gleich los.« Im Gegensatz zu ihm, sinkt meine Vorfreude. Ich versuche zu zählen, komme aber immer wieder draus, doch um die vierzig große Jungs sind es auf jeden Fall. Sie setzen oder legen sich, turnen, springen auf der Wiese herum, rülpsen, rauchen, brüllen und wir verhalten uns still, keine dreißig Meter entfernt. Andi stößt seinen Fuß gegen meinen. Aus der Richtung des Bahndamms kommt eine weitere Rotte. »Das sind die Trocadéros«, erklärt er flüsternd.

»Und die anderen heißen … wie?«

»Barracudas.«

Ich kann es nicht glauben. Barracudas, Trocadéros, wieso geben sie sich solch dämliche Namen? Aber letztendlich ist das egal, denn hier und jetzt soll eine große Schlacht ausgetragen werden. Ähnlich dem Aufeinandertreffen der Großen Armee Napoleons mit dem Bündnis aus Preußen, Russland, Österreich und Schweden in der Völkerschlacht bei Leipzig. Die anrückenden Trocadéros sind in der Anzahl ebenbürtig. Nur älter, sehen verwegener aus. Mein klarer Favorit. Die Gegner stellen sich auf, bilden eine Reihe, die jeweiligen Anführer in der Mitte, etwas vorne stehend. Wie im Film, denke ich. Schreiend, fordernd, brüllend werfen sie sich gegenseitig Flüche und Häme an den Kopf; was der Vater des Einen mit der Mutter des Anderen anstellen will, und dass bald Blut flösse, es gebrochene Arme gäbe und man alles und jeden, Mann und Maus, in den Rhein triebe, um dort die Totenfahrt in die Nordsee aufzunehmen. Besser als im Film. Nach zehn Minuten verbaler Schlacht verstummen plötzlich alle. Wie auf Kommando. Andi und ich sehen uns fragend an. Im Augenwinkel entdecken wir einen Mann. Zwerg, würde Andi sagen. Ein sehr kleiner Mann eben. Lange, blonde Mähne, gewellt, O-Beine, schwere Motorradstiefel und eine Kutte mit großem, roten Kreuz aufgenäht. Black Shadows MC Cologne steht noch drauf.

»Oha«, sagt Andi. Um Längen besser als Kino, stelle ich fest und zittere vor Angst. Ich bin beeindruckt von der Totenstille der mehr als achtzig jungen Kerls. So viele, und doch so voller Furcht. Der kleine Mann geht bis zur Mitte zwischen beiden Banden, blickt einige Male nach links und rechts, dann winkt er die Anführer zu sich. Die trollen sich mit gesenktem Kopf in seine Richtung. Wir verstehen nicht, was er sagt, aber sie ziehen umgehend ihre Kutten aus. Mit einem schnellen Griff nimmt er ein großes Stilett aus der Hose, lässt die Klinge rausschnappen und schneidet beide Kutten in dutzende Fetzen. Routiniert steckt er die Klinge weg und sagt ein paar knappe Sätze. Mehr als achtzig größere und kleinere Jungs machen sich davon. Die Mopeds und Mofas klingen gar nicht mehr so laut. »Siehste«, sagt Andi mit erstaunter Stimme, »wenn du einen Namen hast, gelingt dir alles! Dann kann dir keiner was!« Davon bin ich noch nicht überzeugt, denn es wird sicher jemanden geben, vor dem dieser kleine Mann zittert, aber ab und zu mag das stimmen.

»Ich soll dir sagen, heute Abend gibt es ein Chicago-Turnier. Das Preisgeld sind 500 Mark.«

Papa schaut mich über den Rand seiner Kaffeetasse an. Dann setzt er sie ab, ohne etwas getrunken zu haben und blickt sich um. Ich weiß, dass dieser Blick Mama und ihren feinen Ohren gilt. »Wirklich?«

Ich nicke. »Hm.«

Seine Lippen bilden einen Strich. Die Stirn füllt sich mit Falten. »Ich muss eigentlich noch bei Heiermann die Büros putzen«, sagt er leise. »Frau Schmitz hat sich heute krank gemeldet und so schnell habe ich keinen Ersatz bekommen, aber …«, sein Blick hellt sich auf.

»Ich hab keine Zeit, Papa«, sage ich vorsichtshalber. »Muss Hausaufgaben machen.«

»Ach was, Hausaufgaben kannst du auch noch morgen erledigen.« Sein auffordernder Blick macht klar, was folgt. »Ich nehme dich mit. Dann sind wir schneller fertig, und zur Belohnung lade ich dich zu Pommes und Schnitzel ein.« Ich zögere. Pommes und Schnitzel für mich und für ihn 500 Mark, wenn er gewinnt. »Die Stunde zehn Mark. Wär das was?«, erhöht er das Angebot.

»Fünfzehn Mark pro Stunde.« Er macht große Augen und grinst.

»Halsabschneider.« Ich schweige. Ist wie ein Schachspiel. Zwei Stunden putzen, dreißig Mark, Pommes und Schnitzel? Das ist fair. »Na gut«, willigt er ein und tätschelt meinen Kopf, schlürft den Kaffee leer und setzt die Tasse ab.

Mamas Zähneknirschen ist nicht zu überhören, aber schließlich will ich ja Papa helfen, was kann sie also dagegen haben? Das Bürogebäude ist groß, mehrere Etagen. Eine Spedition. Papa und ich machen einen Rundgang. Er notiert sich, was Frau Schmitz ruhig öfter hätte putzen können, etwa die Fensterbänke. Und dazu muss man natürlich auch die Blumentöpfe und Gießkannen verrücken. »Wenn man die Menschen nicht dauernd kontrolliert, werden sie nachlässig«, belehrt er mich. »Wenn sie sich dann gut mit den Kunden vor Ort verstehen, werden die auch nachlässig. Am Ende hat man den Scheiß.« Ich versuche noch, hinter den Sinn seiner Worte zu kommen, da schiebt er mich durch eine Tür. Gestank. Zumindest kein Duft von Veilchen und Rosen.

»Jedes Stockwerk hat zwei Herrentoiletten und zwei Damentoiletten. Drei Stockwerke und dazu ganz unten die Sanitärräume der LKW-Fahrer. Das ist heute dein Reich. Alle Toiletten putzen, die Urinale, die Trennwände, Klinken, Armaturen, Waschbecken, den Boden fegen und wischen. Und nicht zu vergessen: Mülleimer leeren, Papierhandtücher nachfüllen.«

»Die Toiletten?« Er legt die Hand auf meine Schulter.

»Natürlich. Du darfst nie vergessen: du bist der Sohn vom Chef. Nur wenn du ganz unten anfängst, respektieren dich die anderen. Damit zeigst du, dass du einer von ihnen bist. Dann werden sie es gerne tun, denn sie wissen, du weißt, wovon du sprichst.«

»Aha.«

»Ich mache eine Toilette mit dir zusammen, dann siehst du, auf was es ankommt«, muntert er mich auf. Was bleibt mir anderes übrig? Also Handschuhe an und los geht es. Ich stelle fest, dass die Arbeit nicht schwer ist, aber die meisten Menschen tatsächlich sehr nachlässig, in dem was sie tun. Vor allem auf den Toiletten, die nicht ihre eigenen sind. Bisher nahm ich an, dass Männer mehr Schmutz verursachen, da alle im Stehen pinkeln oder nicht zielen können und die Stehpinkler machen es ja nicht sauber, immer ihre Mütter oder Frauen, so Mamas Theorie; die sich mit meinen realen Beobachtungen decken. In diesen Toiletten entdecke und verinnerliche ich den Sinn ihrer Anweisung, immer im Sitzen zu pinkeln. Nur das ist logisch. Dass aber Frauentoiletten nicht minder dreckig sein können, überrascht mich sehr. Vor allem der Gestank treibt mich anfangs zur Tür hinaus. Ich weiß nicht, was so derart bestialisch riechen kann. Papa klärte mich auf. Im doppelten Sinne.

»Binden«, sagt er, »Tampons, vollgeblutete Unterhosen, einfach in den Mülleimer geworfen, oder im Klo versenkt, das nun verstopft ist.« Ich verstehe nicht und das Fragezeichen über meinem Kopf leuchtet stark. Er lacht. »Wenn Frauen in die Pubertät kommen, beginnen sie zu menstruieren. So etwa alle vier Wochen wird Gewebe abgestoßen, mit Blut vermengt. Das muss ja irgendwohin. Verstehste? Also gibt es so gepressten Zellstoff, den sie sich da unten reinstecken«, und deutet mit dem Finger auf seinen Schritt. »Wenn das vollgesogen ist, muss man es auswechseln. Es landet bestenfalls im Mülleimer. Blut zersetzt sich sehr schnell und …«, er fächerte sich Luft zu. Jetzt verstehe ich.

»Blutet Mama auch?« Er sieht mich erstaunt an.

»Natürlich.«

»Bei uns stinkt es aber nicht.«

»Gott bewahre, deine Mutter ist eine sehr gute und reinliche Hausfrau.«

Ich gehe vor die Tür, um wohlriechende Stadtluft einzuatmen, dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Mama blutet, denke ich. Alle vier Wochen?! Muss sie dann nicht irgendwann sterben? Ich erschrecke. Aber nein, sie ist immerhin schon dreißig, lebt noch und sieht ziemlich gut aus.

Drei Stunden später und dreißig Mark reicher, stehe ich in der Chlodwig-Schänke, Papa hat das erste Kölsch in der Hand, ich ein Spezi. Den Wirt nennen alle nur Hermann, den Cherusker. Warum, bleibt mir verborgen, aber es ist der Mann, dessen Kopf einer glänzenden Bowling-Kugel gleicht. Mit Schwung stellt er einen Teller auf den Tisch, zwei große Wiener Schnitzel, einen Berg Pommes, Zitrone, das Alibi-Salatblatt. Ich bin zufrieden und beobachte die Männer, wie sie lachen, grölen, eine Zigarette nach der anderen paffen, in Gruppen an den Tischen sitzen und Chicago würfeln. An der Wand steht ein abgemagerter, knochig aussehender Kerl, der auf einer Tafel die Ergebnisse des Turniers notiert. Aus einer Ketchup-Flasche presse ich mehrere Streifen auf die Pommes und beginne zu essen. Nach drei Stunden Toiletten reinigen, schmeckt es besonders gut und die Stimmung in der Kneipe gefällt mir. Die Männer haben ihren Spaß, auch wenn sich die Räumlichkeiten zusehends mit Zigarettenqualm füllen. Hermann, der Cherusker hat alle Hände voll zu tun, die Nachfrage nach Bier und Korn zu erfüllen. Ein Blick auf die Tafel zeigt, dass Papa gut im Rennen liegt. Ich bringe den leeren Teller zurück und Hermann bedankt sich mit einer neuen Spezi. Dann stelle ich mich neben Papa und fühle plötzlich so etwas wie Stolz. Denn er sticht aus den anderen Männern heraus. Das, was er sagt, wie schnell er reagiert, wie gekonnt er würfelt und dabei seine Mitspieler unterhält, mit Witzen, Sprüchen, bis alle sich vor Lachen biegen und ihn für einen Tausendsassa halten, er nie den Glauben an das Glück im schwarzen Lederbecher verliert, das beeindruckt mich. Das hier ist seine Welt. Nicht Mama und ich oder seine Firma, sondern der Klang der Würfel, die Farben der Karten, der Kitzel des drohenden Unglücks, der Geruch nahenden Sieges, wie ein Gang über den Grat, hinter dem sicherlich die Sonne aufgehen wird. Nur für ihn. Das hier ist sein Eldorado. Dann erkenne ich, dass ich niemals Teil dieser goldenen Zukunft sein kann – und noch nie war.

Doch es ist wie auf der Wiese. Es gibt immer einen Stärkeren, einen Besseren. Einen mit noch mehr Glück. Und so wird Papa nur Dritter. Er bekommt einhundert Mark Preisgeld. Das reicht genau für die Zeche. Wir kommen null auf null raus. »Immerhin«, lallt er. »Hätte auch schlimmer laufen können.« Er hält sich mehr an mir fest als ich an ihm. Wir stolpern die Alteburger Straße entlang. »Du bist schon so groß. Ich versteh das gar nicht. Wo willst du noch hinwachsen?« Ein tiefer Rülpser kriecht ihm aus der Kehle. Er hustet nach und hält sich an einem Auto fest. Dann übergibt er sich auf den Kotflügel, spuckt noch einige Male aus. Ich hoffe inständig, dass uns niemand erwischt. Keine Polizei, kein Autobesitzer.

»Reich mir die Hand, Heinrich.« Das tue ich und er zieht sich an mir weiter. »Wenn wir zuhause sind, schaust du mal, ob Mama schon schläft. Ich hab ihr gesagt, wir würden noch was essen gehen.«

»Und wenn sie nicht schläft?« Er bleibt stehen und richtet sich auf, drückt die Hände ins Kreuz.

»Tja, dann weiß ich auch nicht. Wird schon nicht so schlimm werden. Morgen kauf ich ein paar Blumen. Fändest du das gut?«

»Ich glaub schon, Papa.« An der Bahnunterführung hält er es nicht mehr aus.

»Ich muss mal ne Stange Wasser stellen. Pass du mal auf.« Ich blicke mich nach allen Seiten um. Aber außer einem Güterzug über uns, ist alles ruhig. Ein paar Meter von hier ist das Fort. Ich denke an den kleinen Mann. Und an meine neue Klasse.

»Papa?«

»Hm?« Es plätschert und die Brühe läuft unter seinen Schuhen durch.

»Andi und mich haben sie in der Klasse in die Eier gehauen.« Er lacht und der Strahl hüpft auf und ab bis nur noch Tropfen kommen. Umständlich stopft er das Gemächt in die Hose.

»Wie viele sind es, die euch da Ärger machen?«, will er wissen und geht weiter. »Zwei oder drei. Wir haben zwei Italiener, einen Jugoslawen, vier Siebenbürger und drei Türken in der Klasse. Ich glaube, es sind die Italiener und der Jugoslawe.« Ein feiner Geruch von Urin mischt sich unter die enorme Alkoholfahne.

»Merk dir, Heinrich: Arschlöcher gibt es überall. Egal aus welchem Land sie kommen. Mach nie den Fehler, Idioten einem Land zuzuordnen. Ich kenne genug deutsche Arschlöcher. Denk an unsere spanischen Arbeiter. Die sind ganz wunderbar.«

»Ja, ich weiß.«

»Die Menschen sind böse, nicht ihr Pass oder ihre Nationalität.«

»Okay.«

Dann stoppt er plötzlich und ich befürchte, die nächste Ladung kommt heraus, aber er sieht mich nur an. »Finde heraus, wer das war, schnapp dir jeden einzeln. Am besten beobachtest du, wann er auf die Toilette geht. Dann gehst du ihm nach und machst unmissverständlich klar, dass sein Leben eine Tragödie wird, wenn er das noch mal macht.« Er hebt den Finger, um das zu untermauern. »Klar, Heinrich?«

»Klar, Papa.« Ein weiterer Güterzug nähert sich und rollt langsam über uns hinweg, Achse um Achse. Im Licht der schwachen Straßenlaternen mustere ich fasziniert seine glänzenden Augen. Weint er? Kann das möglich sein? Papa atmet tief ein, richtet sich auf, dann gehen wir weiter.

»Aber übertreib es nicht so wie letztes Jahr. Verstehst du?«, setzt er nach einigen Metern nach. »Du hast zu viel Kraft. Lass den anderen wissen, dass diese Kraft schläft, es sei denn, er weckt sie. Er muss die rote Linie sehen, vor dessen Überschreiten er sich fürchten sollte. Mehr nicht.«

Ich schlucke. Ja, das schlechte Gewissen spüre ich immer noch. Bei der Psychologin war es langweilig, aber die Schule wollte, dass es geschieht, also bin ich hingegangen.

»Okay, Papa.«

Wir schweigen und gehen. Ich gerade, er wankt. Die Nähe ist weg. Mit jedem Meter entfernt er sich wieder von mir. Woher weiß er das, was er mir rät? »Papa? Hast du dich früher oft geprügelt?« Keine Antwort. Das Licht der Laternen erreicht uns nicht einmal mehr. Dunkelheit schirmt ihn und mich ab. Meine Worte sind eine Lanze, die tief in seiner Finsternis rührt und alten Wunden neues Leben gibt. Mir schnürt es die Kehle zu. Das ist mein Vater, genau jetzt kann ich es sehen.

»Mit acht hat mich meine Mutter ins Heim gesteckt. Da war der Stock mein Guten Morgen, Schläge mein Essen und die Angst meine Nacht«, flüstert er. »Das Freundlichste in diesem Gemäuer war die Einsamkeit.« Ich höre fast auf zu atmen, greife nach seiner Hand, die so schlaff an der Hüfte baumelt. Er packt nur abwesend zu.

Egal wie ich es drehe und wende, mir fällt keine geeignete Vorgehensweise ein. Auch andere bekommen ihr Fett weg. Die Drei malträtieren die Kleineren in unserer Klasse, trauen sich immer wieder an Andi und mich. Ich kämpfe unablässig mit meiner Wut. Vielleicht macht es wirklich Sinn, etwas in ihrem Beisein zu demonstrieren. Nicht sie zu attackieren. Lass den anderen wissen, dass diese Kraft schläft, es sei denn, er weckt sie, hatte Papa gesagt. Am Ende der Woche trage ich Andi auf, die Jungs wissen zu lassen, ich hätte einen Playboy dabei und würde ihnen das Playmate des Monats zeigen. Auf der Toilette. Sein fragender Blick und das Zögern lassen mich grinsen.

»Was hast du vor, Heinrich?«

»Ich will, dass die Idioten aufhören, dich, mich und alle anderen zu ärgern.«

Er zieht beide Augenbrauen nach oben. »Da bin ich gleich dabei. Haben wir Hilfe?«

»Wir haben nur uns.«

Er zuckt mit den Schultern. Andi ist spontan und pragmatisch. »Auch recht. Geh du ins Klo, ich hole sie.« Er rennt raus und ich gehe die paar Meter zur Jungs-Toilette. Nur einer drin, der gleich darauf hinaus geht. Ich stelle mich ans Fenster, neben das Waschbecken. Zwei Minuten später öffnet Andi die Tür und hält sie den Dreien auf. Sie kommen vorsichtig herein. Dann schließt Andi die Tür und klemmt seine Schulter unter die Klinke. Sie lachen und sahen sich um. Ohne abzuwarten, lege ich los.

»Das Eierklopfen hört auf. Auch das Ärgern der anderen, die sich nicht wehren können.«

»Sagt wer?« Sie sind zu dritt und doch unsicher. Ich denke an den kleinen Mann. Wie ruhig er zwischen zwei großen Gruppen steht. Unsicherheit. Kann das sein? Einer gegen drei?

»Sage ich. Wenn das nicht aufhört, nehme ich mir euch einzeln vor und schlage eure Köpfe so lange gegen das Waschbecken hier, bis sie Matsch sind.« Ich sehe sie fest an und zittere innerlich. Andi ist auf dem Sprung. Die Hände zu Fäusten geballt.

»Und du meinst, das schaffst du?« Sie grinsen. Doch bevor es ein Lachen wird, ein Aufbegehren, ihr Mut die Oberhand gewinnt, lehne ich mich mit Wucht auf das Waschbecken, es kracht und mit einem weiteren Sprung breche ich es aus der Wand. Es fällt auf den Boden. Ein Wasserstrahl schießt Richtung Urinale. Ich hebe das Becken auf, über meinen Kopf und schreie sie an, dass ich ihnen die Köpfe abreißen werde! Jetzt! Ihre Augen werden riesengroß. Ein zweiter Schrei und das Waschbecken kracht vor ihre Füße, zerspringt in Dutzende Teile. Entsetzen und Starre. Dann rennen sie raus, Andi über den Haufen, der gar nicht so schnell reagieren kann. Das Wasser rauscht. Ein Gesicht taucht im Türrahmen auf, das nächste, ein Lehrer kommt. Alle mit geöffnetem Mund. Andi liegt im Türrahmen und verschluckt sich vor Lachen.

»Ähm, ja, so weit habe ich die Geschichte ja verstanden«, druckst der Rektor. Mama und Papa sitzen jeweils links und rechts von mir. »Deine drei Klassenkameraden haben dich und Andreas geschlagen, in die, äh, Weichteile, ärgern dauernd die anderen, ich habe das eruiert. Aber …«, er faltet die Hände. »Hätte es nicht noch andere Möglichkeiten gegeben, dieses Problem zu lösen?« Er beugt sich sehr weit über den Schreibtisch. »Ich meine, man muss ja nicht gleich ein Waschbecken aus der Wand reißen.«

»Er hätte sie auch verprügeln können«, sagt Papa trocken. »Wäre ihnen das lieber gewesen?« Des Rektors linkes Auge zuckt.

»Natürlich nicht, ah, das meinte ich ja auch nicht. Vielleicht kommt Heinrich nächstes Mal einfach zu einem unserer Lehrer. Wir haben neuerdings einen Vertrauenslehrer, der für solche Probleme jederzeit ein Ohr hat.«

»Ich habe aber kein Vertrauen in die Lehrer. Die sehen ja, dass es während des Unterrichts passiert und sagen nie was«, stelle ich fest.

»Da haben Sie‘s«, setzt Papa nach. Mama seufzt. »Das Becken und den Installateur bezahle ich ihnen. Kein Problem. Schicken Sie mir die Rechnung.« Der Rektor sieht ihn verzweifelt an.

»Unterstützen Sie das, was Heinrich getan hat?«

»Ich unterstütze meinen Sohn, wenn Lehrer eine offenbare Problematik ignorieren. Was soll ein Schüler dann tun? Es wurde niemand verletzt, außer einem toten Waschbecken gibt es keinen Schaden. Selbst das Wasser fließt durch einen Abfluss im Boden ab.«

Der Rektor schüttelte den Kopf und hebt beschwichtigend die Hände. »Nun gut, aber es wird in der Schulakte vermerkt, dazu gibt es einen Klassenbucheintrag und ich bitte sie«, dabei sieht er Mama flehend an, »kommen Sie zu mir, bevor wieder was passiert.«

Papa setzt an, aber Mama steht auf und ihr Blick rät ihm zu schweigen. »Sie haben recht«, sagt sie. »Wir werden beim nächsten Mal zu Ihnen kommen. Und ich möchte mich entschuldigen, für das, was vorgefallen ist. Aber ich muss Heinrich auch recht geben, denn es darf nicht sein, dass Lehrer Unrecht zulassen, bis es zu spät ist.«

»Nun gut, ja, natürlich.« Er atmet tief ein, dann steht er auf. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«

»Selbstverständlich«, erwidert Mama. Wir verabschieden uns, verlassen das Rektorzimmer, nicken der Sekretärin zu und fahren nach Hause. Mama schweigt auf der Heimfahrt. Kurz vor dem Haus sieht Papa in den Rückspiegel, sucht Blickkontakt.

»Bisschen aufwändig das Ganze, aber gut gelöst, Heinrich.« Mama sieht ihn stirnrunzelnd von der Seite an.

»Rudolf …«

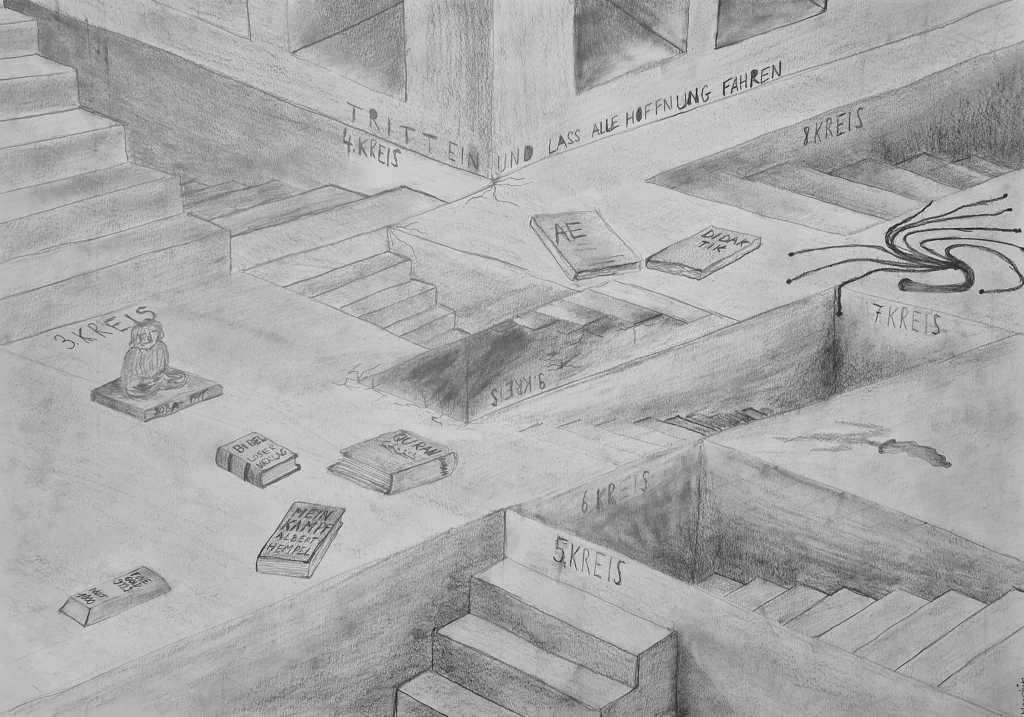

Bild von Heiko Tessmann ©2018