Die neue Welt

»Da ist noch ein Platz frei. Bitte setz dich«, fordert mich der alte Herr auf. Ich nicke. Es ist still in der Klasse. Der Reißverschluss eines Mäppchens. Papier raschelt. Leises Flüstern. Ich suche diesen freien Platz und folge den Macken und Löchern im Boden bis zum Tisch. »Das ist also unser neuer Mitschüler. Sag uns bitte deinen Namen.« Die Tische stehen in drei einzelnen Reihen hintereinander ausgerichtet. Der letzte in der zweiten Reihe, direkt an der hinteren Fensterfront, bietet den einzigen freien Stuhl. Grüner Metallrahmen mit aufgeschraubter Sitzfläche aus Sperrholz, bemalt, zerkratzt, Löcher in der Rückenlehne.

»Heinrich Konstantin«, sage ich beim Hinsetzen.

»Wie? Ich habe es nicht verstanden. Sprich bitte ein wenig lauter.«

»Heinrich Konstantin!«, wiederhole ich mit Nachdruck. Ein paar Lacher, grinsende Gesichter.

»Was gibt es da zu lachen?«, fragt der Lehrer.

»Wie der redet …«, meint ein Mädchen vorne an der Tür.

»Wie redet er denn?«

»Na, so komisch. Wie ein Bayer.« Schallendes Gelächter. Ich weiß wie Bayern reden. Aus dem Fernsehen. »Ich komme nicht aus Bayern!«

»Na, erzähl uns, woher du kommst. Und übrigens, ich bin Herr Bausch, dein Klassenlehrer. Zwar schon recht alt, aber immer noch gerne hier.« Er lächelt milde. Sein Gesicht ist freundlich. Sehr freundlich sogar. Gütig, wie das eines Opas.

»Ich komme aus Pforzheim. Das ist in Baden-Württemberg.«

Niemand weiß, wo Pforzheim liegt. Deswegen gibt es erneut großes Gelächter. »Ist das in Deutschland?«, wollen einige wissen. Der Junge rechts neben mir schweigt mit vor der Brust verschränkten Armen. Er lächelt nicht, liegt halb unterm Tisch, die Beine von sich gestreckt. Ohne Zweifel ist er größer und breiter als ich. Unwillkürlich rückt ich meinen Stuhl etwas von ihm ab und stelle den Schulranzen unter den Tisch.

»Natürlich ist das in Deutschland, ihr Lieben«, erklärt Herr Bausch. »Das ist fast am Rhein. In

der Nähe von Karlsruhe. Ich werde morgen eine Deutschland-Karte mitbringen, dann können wir uns das zusammen ansehen.« Er faltet die Hände und dreht sich um. Sofort spüre ich die Blicke aller auf mir. Aus meinem Bauch steigt eine unangenehme Hitze auf, wie Dampf in einem Teekessel. Der Wunsch, im Boden zu versinken, unsichtbar zu werden, ist enorm. Stattdessen nutzt mein Nachbar den Moment, um mein Mäppchen in seine Pranken zu nehmen und unter Aufbieten offensichtlich enormer Kräfte einiges darin in mindestens zwei Teile zu brechen. »Damit du es weißt, der Chef hier bin ich. Alle machen, was ich sage«, flüstert er mir ins Ohr. Sein Atem riecht nach Leberwurstbrot. Vorsichtig legt er das Mäppchen auf den Tisch. »Das ist wohl runtergefallen, was? Ist ja einiges drin kaputt.« Ich nicke. »Wenn du mein Freund wirst, geht bestimmt nie mehr etwas kaputt.« Ich spüre seinen Blick an meiner Schläfe und nicke erneut. Vehement meldet sich meine Blase. Fast meine ich, auf der Stelle in die Hose pinkeln zu müssen. Sofort hebe ich die Hand und schnippe mit den Fingern. Herr Bausch dreht sich und lächelt.

»Ja, Heinrich?«

»Entschuldigung, aber ich muss mal dringend austreten. Darf ich?«

»Aber natürlich. Klaus, geh bitte mit und zeig Heinrich die Toiletten.«

Klaus? Als sich mein Nachbar erhebt, krampft sich in mir alles zusammen.

»Klar, mach ich, Herr Bausch. Komm, gehen wir.«

Wir gehen. Mein Harndrang weicht einer stetig größer werdenden Angst, je näher wir der Toilette kommen, die eine Treppe tiefer in einem Zwischengang liegt. Ich verschließe die Tür der kleinen Kabine und denke krampfhaft an Flucht. Irgendeine Möglichkeit, dieser Situation, dieser Schule zu entkommen. Ich sehne mich nach Mama Mutter, nach einer Hand auf dem Hinterkopf, die mich beruhigen kann, aber da ist nichts. Nur die weißen Wände einer kleinen Schultoilette. Und vor der Tür ein Junge namens Klaus, der meine Angst bestimmt riechen kann. Ich starre in die Kloschüssel, zerre an meinem Gürtel, aber ich muss nicht mehr pinkeln, also drücke ich aus Verlegenheit die Wasserspülung.

»Beeil dich!«, ruft Klaus durch die Tür.

»Ja«, krächze ich. In der Toilette bleiben will ich nicht. Kurzentschlossen öffne ich die Tür und versuche, mich schnell an ihm vorbei zu drücken. Er steht jedoch genau davor, frontal und breit, mit einem Grinsen. Seine Faust landet in meinem Unterbauch. Die Wucht drückt mich rückwärts in die Kabine und ich lande zwischen Kloschüssel und weißer Wand. Wie eine Welle breitet sich der Schmerz aus. Mein Frühstück kommt hoch. Klaus springt mit einem Schrei auf die Seite. »Boah, du Drecksau!«, schreit er. Ich sehe nicht auf. Wieder ein Schwung. Wenn es exemplarische Momente von Einsamkeit gibt, dann ist dies wieder einer. Hilfe ist nicht zu erwarten. Mit beiden Händen stütze ich mich auf den Fliesen ab, betrachte die vollgekotzten Handrücken, ziehe Luft durch die Nase, wie vor dem Ertrinken. Die Tränen kommen, ein Schluchzen, dann weine ich. Klaus renne hinaus. Ich höre die Tür ins Schloss fallen. Was soll ich tun? Es endet damit, dass mich ein älterer Schüler findet, einen Lehrer holt und ich für diesen ersten Schultag nach Hause darf. Natürlich, sagen die Erwachsenen, erster Schultag, neue Schule, nach einem Umzug in eine fremde Umgebung, da kann einem schon mal schlecht werden. Normale Reaktion, höre ich hier und da. Meine Mutter kocht Fencheltee, Reissuppe. Das wird schon, sagt sie, das wird schon. Ist ja alles neu. Ich nicke und ahne, es wird wohl nicht.

»Können wir zurück?« frage ich Mama am Abendbrottisch. »Ich will nicht hier wohnen.«

Mama setzt sich neben mich. Sie sucht nach Worten. Inzwischen kenne ich diesen Blick. Das bedeutet, ein Schicksal oder ein Gott hat die Tür der Rückkehr verschlossen. Zugemauert.

»Wir sind hier wegen Papa«, sagt sie dann. Ihre Stimme ist so zerbrechlich wie trockenes Herbstlaub. »Wir beide, Heinrich, wollen hoffen, dass alles gut geht. Wir wollen alles dafür tun. Du und ich.«

»Wo ist Papa?« Die Frage trifft sie. Drei Gedecke auf dem Tisch. Sein Platz ist leer.

»Er ist doch jetzt Chef und alles ist neu. Da muss er viel arbeiten. Damit es uns gut geht«, antwortet sie tonlos.

»Mir geht es aber nicht gut, Mama«, erwidere ich. Sie schweigt, ihre Finger malen Kreise in meinen Haaren.

Am zweiten Tag stehe ich früh auf und stelle mich vor den kleinen Kalender. Dienstag, 10.

September 1974. Ich reiße das Blatt ab und werfe es in den Papierkorb. Schon bin ich einen Tag weiter. Mittwoch. Vielleicht wird es an diesem Mittwoch einfacher. »Mama, heute ist Mittwoch.« Sie blickt kurz auf den Küchenkalender.

»Wie kommst du denn da drauf? Gestern war dein erster Schultag. Ein Montag. Also ist heute Dienstag.«

»Nein, auf meinem Kalender ist heute Mittwoch.« Sie zieht die linke Augenbraue hoch oben und steckt ein Vollkornbrot in meine Brotpapiertüte.

»Iss das Brot auf. Wenn du mehr Hunger hast, mache ich dir morgen zwei Brote.«

»Mh.«

Sie sieht mich an. »Wenn bei mir Freitag ist, müsste auf deinem Kalender ja schon Samstag sein. Hast du dann schulfrei?«

Ich überlege. »Am meinem Samstag könnte ich ja den Dienstag nachholen.« Sie grinst.

»Aber ja, warum nicht?« Vorsichtig schlürfe ich den Kakao. Mutters Hand taucht in mein Blickfeld, legt das eingepackte Brot ab und landet auf meinem Kopf. »Das wird schon alles gut werden. Sollst mal sehen, bald hast du Freunde, mit denen wirst du dich gut verstehen.« Der Kakaoduft steigt in meine Nase. Was bleibt anderes übrig als zu nicken? Wie soll ich ihr von der Angst erzählen? Sie nimmt mir die Tasse ab. »Du musst gehen. Es wird Zeit.« Ich will nicht gehen. Die Uhr zeigt halb acht. Mutter steckt das Brot in die Außentasche, küsst mich auf die Backe. »Pass auf dich auf, Heinrich.«

Meine Angst verlängert den Weg zur Schule auf eine besondere Weise. Hinter jeder Gardine, jedem Rollladen, in jedem Auto, das an mir vorbeifährt, vermute ich einen Klaus. Wie viele es von ihnen noch gibt, vermag ich nur zu erahnen. Aber mit Sicherheit viele. Als ich beim kleinen Malergeschäft um die Ecke biege, steht wie aus dem Nichts hergezaubert ein Junge vor mir.

»Ich bin der Cäsar«, vermeldet er laut. »Und du?«

»Heinrich.«

»Gehst du auch in die Hauptschule?«

Ich schüttle den Kopf. »Nein. In die dritte Klasse.«

»He!«, ruft er und reißt die Augen auf. »Du bist aber fast so groß wie ich! Bist du auf dem Stuhl kleben geblieben?«

Ich bin mir nicht sicher, was er mit „kleben geblieben“ meint, traue mich aber nicht, es zuzugeben. »Nein«, sage ich entschieden. Cäsar kneift ein Auge zu und stülpt die Lippen vor.

»Na gut. Ist ja auch egal. Gehen wir zusammen?« Ich bin froh, das zu hören. Bis zur Schule sind es etwa dreißig Minuten. Diesen Weg gemeinsam gehen, kann nicht schaden. Doch schon nach wenigen Metern bereue ich meinen Entschluss. Cäsar geht stark nach vorne gebeugt. Nur der nächste schnelle Schritt verhindert ein Umfallen. Und er keucht. Ab und zu wächst ein Speichelfaden aus seinem Mundwinkel, den er schlürfend wieder einsaugt. »Wenn du mal Hilfe brauchst«, beginnt er unvermittelt, »dann rufst du mich. Ich hab eintausend Freunde in Bremen. Die kommen dann und wir schlagen alles zu Bruch.«

»Oh«, fällt mir nur ein.

»Ja«, bestätigt er. »Und in Frankfurt hab ich noch mehr Kumpels. Einer schlimmer als der andere.« Ich spüre seinen Blick auf mir, starre aber weiter auf die Bürgersteigplatten. Jede zweite zu treffen mit meinen Schuhen, ist gar nicht so einfach. Dann denke ich an Gajus Julius Cäsar, den hochgewachsenen Mann mit der Hakennase aus den Asterix-Heftchen.

»Warum heißt du Cäsar?«, rutscht es mir raus.

»Ach«, er schlürft den Speichelfaden hoch, »eigentlich heiße ich Joachim, aber Cäsar hat die ganzen Legionen. So wie ich meine Banden überall. Ich bin ihr Cäsar.«

»Hm«, mache ich, denn mehr fällt mir nicht dazu ein. Eine Ahnung kriecht durch meinen Kopf. Er ist so was wie mein Sitznachbar ‚Klaus‘, nur auf eine andere Art.

»Willst du mich heute Nachmittag besuchen?«, fragt er, kurz bevor wir die Schule erreichen. Ich weiß meine Antwort und ohrfeige mich schon jetzt dafür.

»Ich muss erst Hausaufgaben machen.«

»Oh, Klasse. Das Haus neben dem Malergeschäft. Klingelste einfach bei Müller.«

Ich spüre das Bauchweh kommen und verfluche mich.

Die Hausaufgaben erledige ich am Esstisch. Erdkunde. Zeichne Deutschland und seine großen Flüsse. Nicht schwer und ich komme schnell voran. Mama steht in der Küche, trocknet das Geschirr. Ab und zu sieht sie aus dem Fenster. Sie ist so weit weg. Viel weiter als die Spüle, weiter als die paar Meter in die Küche. Ich spüre deutlich, dass Mama alleine ist. Es umgibt sie wie eine Aura, ein Schatten auf dem Linoleumboden. Er zerrt an ihr und hält sie immer wieder fest. Die Bewegungen ihrer Füße verlangsamen sich, das Abtrocknen wird zäher. Dann hört es wieder auf und sie bemerkt meine Blicke. Lächelt mich an. Ich werde traurig. Aber warum? Warum jetzt eine Träne? Dann zwei. Mama sieht es nicht und ich bin froh. Mama ist allein. Ich bin allein. Diese Gedanken bewegen meinen Blaustift, der dem Rhein bei Wiesbaden einen Linksknick gibt. Mach schnell weiter, treibe ich mich an und spüre Mamas Hand auf meinem Kopf. »Das machst du wirklich gut, Heinrich. Ich bin stolz auf dich.« Ich schlucke den Kloß hinunter. Wünsche die Tränen weg, die so dicht hinter den Augen stehen. Ihre Finger kraulen durch meine Haare. »Hast du noch etwas anderes auf?«, fragt sie leise.

»Rechnen. Aber das kann ich«, sage ich und sehe sie an. Ihr sommersprossiges Gesicht steht gegen das helle Fenster. »Mama?«

»Hm?«

»Ich hab einen Jungen kennengelernt. Er heißt Joachim und ich kann ihn heute besuchen, hat er gesagt.«

Sie zieht beide Augenbrauen hoch. »Das ist doch schön. Ist er in deiner Klasse?«

»Nein. In der fünften Klasse. In der Hauptschule.«

»Aha … und wo wohnt er?«

»Neben dem Malergeschäft«, erkläre ich. »Darf ich hingehen?«

Sie nickt.

Sechs Klingeln und das Schild auf dem ‚Müller‘ steht, ist nur schwer zu entziffern. Es dauert, bis der Türsummer ertönt und ich die Glastür aufdrücken kann. Sie ist kaputt. In tausend Teile zersprungen. Nur ein Drahtgeflecht verhindert, dass sie sich auflöst. Es knirscht leicht beim Öffnen. Als ich in den Hausflur trete, fühlt es sich an, als wäre dies eine andere Welt. Ein Halbdunkel aus Gerüchen und Schatten. Unsichtbare Reste von dunklen Ahnungen, die immerzu Gestalt annehmen wollen. Eine kribbelnde Angst kriecht aus meinen Beinen nach oben und ich gehe keinen Schritt weiter. Dann öffnet sich gegenüber eine Tür. Das Licht einer Lampe fällt auf die Fliesen des Treppenhauses und ich wundere mich über eine Lampe um diese Uhrzeit, wo es doch draußen ein so heller und warmer Sommertag ist.

»Komm rein«, fordert mich ein kaum erkennbares Gesicht auf. Nur die Stimme ist jene von diesem Morgen. Also gebe ich mir einen Ruck. »Hallo«, sagt Joachim und schließt die Tür hinter mir. »Ich muss erst noch das Geschirr spülen«, meint er und verschwindet durch eine Glastür. Ich folge vorsichtig. Es ist die Küche und in ihr herrscht ein noch nie gesehenes Chaos. Auch hier brennt das Deckenlicht. Die Rollläden sind geschlossen. Zwei Stühle, mit Folienstücken die Risse und Löcher auf ihnen zugeklebt. »Setz dich.«

Ich registriere die Flecken auf den Stühlen. Marmelade? Ketchup? Vorsichtig setze ich mich auf die vordere Stuhlkante, in der Hoffnung, so meine Hose sauber halten zu können. Joachim stapelt Teile des Geschirrs vom Becken auf die Ablage und lässt Wasser ein. Dann fängt er an zu spülen. Da es keinen Platz für das Gespülte gibt, legt er ein dreckiges Handtuch auf den Tisch, zwischen Zeitungen, Eierschachteln, Gewürzstreuern und Briefen. Meine Angst ist verflogen. Dafür gluckert es in meinem Magen. Da ist es wieder, mein Bauchweh. »Soll ich dir helfen?«, frage ich vorsichtig.

»Nee, lass nur. Bin gleich fertig. Kannst ins Wohnzimmer gehen. Da haben wir ein Aquarium.«

Alles besser als hier, denke ich und suche das Wohnzimmer. Drei Holztüren. Alle mehr oder weniger kaputt. Löcher, Risse, abgeblättertes Furnier. Auf einer steht ‚W‘, das ‚C‘ hängt nach unten. Die Klinke der Wohnzimmertür ist schmierig und ich blicke entgeistert auf meine Hand. Etwas Fettiges? Der Zustand des Zimmers lässt mich den glänzenden Film auf meiner Hand vergessen. Es erinnert mich an einen großen Abfalleimer, in dem naturgemäß alles durcheinander liegt. Egal was. Zwar gibt es ein großes Fenster und der Rollladen ist hochgezogen, aber die dreckigen Scheiben und schmutzig-grauen Vorhänge dämpfen das Tageslicht erheblich. Davor thronte das Aquarium auf einem zierlichen Couchtisch. Allerdings ist das Wasser trübe und voller grünem Zeug, das aussieht wie Entengrütze. Ich stelle mich vor das Glas. Es stinkt nach faulen Eiern. Fische gibt es keine darin. Oder ich vermag sie nicht zu entdecken in der Brühe. Meine Hand wische ich mehrmals an der Lehne des Sessels ab, das wird gar nicht auffallen hier. Dann schaffe ich Platz auf der Couch und setze mich. Joachim kommt herein. »Tolles Aquarium, oder?«

»Ja«, antworte ich nickend, »aber ich habe keine Fische gesehen.«

»Sind alle tot. Weiß auch nicht, warum.«

Darauf weiß ich keine Antwort. Ein Aquarium ohne Fische? Zwischen all diesem Müll? Mama würde so etwas niemals zulassen. »Wo ist deine Mama?«, rutscht mir die Frage raus und schäme mich sogleich dafür. Vielleicht ist das der Grund für dieses heillose Durcheinander.

»Fort«, sagt Joachim und gräbt aus einer Ecke voller Zeitungen eine Spielesammlung aus.

»Ist sie arbeiten?«, hake ich nach. Er schiebt mit der Spielesammlung einen Großteil des Unrats vom Tisch.

»Mensch-ärgere-dich-nicht oder Halma?«

»Mensch-ärgere-dich-nicht«, wähle ich.

»Gut«, sagt er. »Ich nehme die roten Figuren.«

Wir spielen und vergessen die Zeit. Joachim schiebt seine dritte Figur ins Haus als die Wohnungstür aufgeht und jemand hustend in den Flur tritt. »Scheiße«, flüstert er, hebt blitzschnell das Spielbrett an, kippt alle Figuren in die Schachtel und stülpt den Deckel über. Ein Gesicht taucht im Türrahmen auf und verschwindet wieder. »Du musst gehen«, fordert er mich auf. »Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt.«

»Ist das schlimm?«, frage ich erstaunt. Er nimmt meine Hand und zieht mich in den Flur. Dort wartet das Gesicht und starrt uns an. Joachim bleibt abrupt stehen und ich laufe auf ihn drauf. Wir schweigen. Das Gesicht schweigt. Es ist so ungewöhnlich, dass ich meinen Blick nicht abwenden kann. So stelle ich mir tote Menschen vor. Mit eingefallenen Wangen, einem wildwachsenden Bart, schmalen Lippen, die Augen tief. Arme, Beine, Bauch, das ist alles egal. Es gibt nur das Gesicht. Dann lächelt es und eine Reihe kaputter, gelber Zähne zwängt sich mir auf. Ich wende die Augen ab.

»Lass uns durch. Heinrich muss nach Hause«, sagt Joachim.

»So so, nach Hause«, sagt das Gesicht leise. »Wenn dein Freund schon mal hier ist, wieso habt ihr dann nicht mal die Wohnung aufgeräumt? Hä?«

»Räum doch selber auf«, erwidert Joachim. Im Halbdunkel sehe ich schemenhaft eine Faust auf seiner Brust landen. Wir stürzen beide wieder ins Wohnzimmer. Joachim liegt auf dem Rücken, die Augen aufgerissen. Er japst nach Luft, hechelt wie ein Hund und ich knie daneben, ohne eine Ahnung, wie ich ihm helfen kann. Bevor mir etwas in den Sinn kam, greift jemand meinen Oberarm, zieht daran und stellt mich im Treppenhaus ab. Ich stehe wieder in dieser anderen Welt der Schatten und Gerüche. Vor mir die Tür. Dahinter ist Stille. Für einen Moment. Dann hört ich Joachim laut ‚Nein!‘ rufen. Schreie folgen. Fast ist es, als könnte ich die Wut dieser Schreie riechen, als nähmen sie Gestalt an, schwer und sichtbar über mir, mich niederdrückend. Ich klingle. Ein schriller Ton. Schreie und Poltern, dann Ruhe. Erneut drücke ich den Knopf, nehme den Finger aber nicht mehr weg. Schritte nähern sich schnell. Ich lasse das Klingeln sein, renne zur Haustür, reiße sie auf und laufe nach Hause.

Die Tage wehen an mir vorbei, ohne dass sie mich interessieren. An keinem einzigen Schultag schaffe ich es, das Pausenbrot zu essen, denn Klaus und zwei seiner Kumpel aus der 3b nehmen es mir jeden Morgen ab. Zwei Wochen nach Schulbeginn überrascht Mama mich nach dem Frühstück mit einer pralleren Tüte und fünfzig Pfennig.

»Ich habe gelesen, dass es einen Kiosk gibt auf dem Pausenhof. Hier …«, sie hebt das Geldstück vor meine Nase. »Wenn du magst, darfst du eine Tüte Kakao kaufen. Wenn er schmeckt, können wir darüber reden, ob du das jeden Tag möchtest.«

Unsicher mustere ich die fünfzig Pfennig. Ich ahne Unheil und stecke das Geld in die Hosentasche. »Danke, Mama.«

Sie grinst und gibt mir den Schulranzen. »Sag mal, hat sich dieser Junge nicht mehr gemeldet, bei dem du neulich warst?«, frage sie unerwartet.

Ich werde rot. »Ich glaube, er ist krank«, lüge ich.

Sie mustert mich. »Du kannst doch einfach mal klingeln. Wenn er krank ist, wird er sich vielleicht über Besuch freuen?«

»Mach ich, Mama.«

Sie nickt und gibt mir einen Kuss auf die Stirn. »Pass auf dich auf, Heinrich.«

Ich mache mich auf den Weg. Mit dem Zuschlagen der Haustür setzt das Bauchweh ein. Sie warten schon. Vor dem Schulgelände, neben den Bushäuschen. Klaus und seine zwei Kumpel. Es ist Ritual. Wenige Schritte vor den Dreien hole ich die Tüte aus dem Schulranzen und gebe sie Klaus. Dafür treten sie auf die Seite. Es ist ein Geschäft. Keine Haue für ein Brot.

»He!«, ruft Klaus und wiegt die Tüte in der Hand. »Warum ist die so schwer?« Er greift mir in den Nacken und zieht mich zurück.

»Sind zwei Brote drin«, erkläre ich.

»Zwei Brote?« Er lässt mich los und holt beide Brote raus. Er gibt mir die Tüte zurück und sie teilen sich ihre Beute auf. Ich schleiche mich davon.

In der großen Pause tritt Dirk an mich heran. Ein stiller Junge, der vorne vor dem Lehrerpult sitzt und kaum mehr als ‚Guten Tag‘ sagt. Herr Bausch musste ihn schon mehrmals direkt ansprechen, wenn er wollte, dass er ein wenig zum Unterricht beitrug. Und das, was er dann sagte, war meist falsch. Klaus meint, Dirk sei vor einem Jahr von einer anderen Schule gekommen und müsste eigentlich in der vierten Klasse sein. Ich glaube, niemand achtet auf Dirk, so klein und dünn wie er ist. Er hat immer die gleichen Kleider an. Braune Cordhose und orange-gelb geringelter Nicky-Pullover.

»He! Hallo Heinrich«, nuschelt er in mein Ohr. »Wo gehst du hin?«

»Zum Kiosk.« Er schaut überrascht.

»Echt? Darf ich mit?« Was soll ich sagen? Ich will lieber alleine gehen. Aber Mama sagt immer, dass jeder Mensch wertvoll ist und ein Freund werden kann.

»Ja. Geh ruhig mit. Ich will mir einen Kakao kaufen.«

»Hast du Geld?«

»Fünfzig Pfennig. Hat mir meine Mama heute Morgen zum ersten Mal gegeben.«

»Toll«, meint er. Ich kaufe eine Dreiecktüte Kakao, schüttle und steche den Strohhalm hinein. Als ich ihn zum Mund führe, entdecke ich Dirks stieren Blick, der an der Kakaotüte klebt und jeder Bewegung folgt. Ich stoppe. »Hast du Durst?«, frage ich ihn. Dirk nickt.

»Und Hunger«, schiebt er hinterher. »Hast du ein Brot?« Ich gebe ihm den Kakao.

»Hier, trink. Ich schenk ihn dir.« Seine Augen beginnen zu leuchten und er nimmt vorsichtig die Tüte, als wäre sie eine Packung frischer Hühnereier. Das Ende des Strohhalms verschwindet in seinem Mund. Er saugt, lässt Luft rein, saugt und nach kurzer Zeit ist die Tüte leer. Achtlos wirft er sie auf den Boden. Ich hebe sie wieder auf und stecke sie in die Mülltonne.

»Warum hebst du die wieder auf?«, wundert er sich.

»Weil meine Mama das gesagt hat.«

»Was? Dass man Müll wieder aufhebt?« Er lacht.

»Sie sagt, dass wir verantwortlich sind für unsere Welt.« Dirk reibt sich den Bauch.

»Hm, da muss ich drüber nachdenken«, meint er. »Aber sag mal, hast du jetzt ein Brot für mich?« Ich schüttle den Kopf und erkläre ihm, warum nicht. Er schweigt und sieht mich lange an. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll und bleibe einfach vor ihm stehen. Bis die Pausenglocke schrillt. Er packt mich am Arm und zieht mich ins Gebäude. »Danke für den Kakao«, sagt er.

Am nächsten Morgen folge ich wieder dem Ritual, hole die Tüte aus dem Ranzen und als Klaus zugreifen will, erscheinen zwei große Jungs hinter dem rechten Bushäuschen und kommen schnurstracks auf uns zu. Einer der beiden zieht etwas aus der Tasche. Mit einer schnellen Bewegung drückt er auf einen Knopf und aus diesem Etwas schnellt eine Klinge hervor. Der andere stellt sich neben mich. Er legt eine Hand auf meine Schulter. »Der hier«, beginnt er und nickt mir zu, »steht unter unserem persönlichen Schutz. Ab jetzt besorgt ihr euch die Brote von jemand anderem. Klar?« Ich zittere. Klaus und seine beiden Kumpel nicht minder. Sie nicken. »Noch ein einziges Mal, und wir schneiden euch die Finger ab«, sagt der Große neben mir. Sein Freund wendet die Klinge und lässt sie über die Fingerkuppen wandern. Ich bin beeindruckt und mache mir doch fast in die Hose. Klaus nickt immer noch. Meine zwei Beschützer knuffen ihn und seine Kumpel kräftig, dann verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind. Zurück bleiben wir vier und starren uns an. Ich stecke die Tüte ein und gehe an ihnen vorbei zum Schulhof, wo ich auf Dirk treffe. Er grinst mich an. Die Hände in den Hosentaschen, wippt er vor und zurück.

»Na? Hast du die Hausaufgaben gemacht?«

Ich nicke. »Du nicht?«

»Nein. Keine Ahnung, wie das ging.«

Ich öffne den Schulranzen und nehme die Tüte raus. »Möchtest du ein Brot?«, frage ich und hole eine Schinken-Käse-Stulle raus. Seine Augen leuchten.

»Boah! Danke!« Er beißt herzhaft hinein, als läge seine letzte Mahlzeit drei Tage zurück.

»Ich kann dir bei deinen Hausaufgaben helfen«, schlage ich vor.

Dirk hörte abrupt mit dem Kauen auf und schluckt schnell. »Wirklich?«

»Ja. Du kommst jeden Tag nach der Schule zu mir. Ich muss aber meine Mama fragen.«

Er lächelt. Es klingelt und wir gehen in die Klasse.

Mutter hat ‚Ja‘ gesagt und ich nehme Dirk am nächsten Tag nach dem Unterricht mit. »Musst du nicht deiner Mama sagen, wo du bist?«, frage ich überrascht. »Meine Mama wäre ziemlich wütend, wenn ich einfach so mit zu dir ginge, ohne was zu sagen«, erkläre ich ihm. Dirk hebt einen Stein auf und wirft ihn gegen ein Verkehrsschild. Ich bin entsetzt.

»Meine Mama besucht heute den ganzen Tag meine Brüder«, erwidert er. Ich fühle mich in unserer neuen Umgebung wie auf einem anderen Planeten. Die Menschen sagen andauernd Sätze, die ich nicht einordnen kann, soweit außerhalb meiner Erfahrung findet deren Leben offenbar statt.

»Ach so.« Mehr fällt mir nicht ein. Zu meiner Überraschung und Dirks Freude, tischt Mama uns Pfannkuchen auf mit Schinken, Marmelade, Zucker und Zimt. Während Dirk die Pfannkuchen wie Obelix die gallischen Wildschweine verschlingt, sehen Mama und ich uns immer wieder an. Ihr Blick ebenso verwundert wie meiner.

»Du kannst aber essen«, sagt sie amüsiert. Dirk ist nicht sehr schüchtern und redet eine Menge, egal ob der Mund leer oder zum Bersten voll ist.

»Das schmeckt ja auch so gut.«

»Weiß deine Mama, dass du bei uns bist?«

»Nein, aber sie besucht Dirks Brüder«, antworte ich für ihn. Dirk nickt und legt den fünften oder sechsten Pfannkuchen auf seinen Teller.

»Oh, du hast mehrere Geschwister?«, hakt Mama nach.

»Fünf Brüder und drei Schwestern«, bestätigt er.

»Bestimmt alle älter und schon ausgezogen, wenn deine Mama sie besucht.« Mutter interessiert sich immer für die Menschen, was sie tun, wie es ihnen geht.

»Zwei Brüder wohnen bei meinem Alten und drei in Ossendorf im Jugendknast«, sagte Dirk trocken und streut Zucker auf den Pfannkuchen. Mama drückt ihren Rücken durch, hebt den Kopf und sieht mich an. Ich höre staunend zu. Bei ‚zwei Brüder wohnen bei meinem Alten‘, denke ich an die Jungs neben der Bushaltestelle.

»Im Jugendknast … das heißt, sie haben etwas verbrochen. Und deine Schwestern?«

»Ähm, die eine verkauft ihren Hintern, sagt mein Alter, und die beiden anderen sind schon verheiratet.« Dirk rollt den Pfannkuchen und steckt so viel in den Mund, wie nur irgend möglich. Mutter atmet hörbar ein. Für einen langen Moment verschließt sie die Augen, streckt sich und gießt ihre Kaffeetasse voll.

»Dirk, wenn du satt bist, wasch bitte deine Hände. Dann könnt ihr Hausaufgaben machen. Wenn ihr mit denen fertig seid, möchte ich mal drüber schauen. Danach habe ich noch einen kleinen Nachtisch für euch.«

Dirk grinst. In diesem Moment erkenne ich, dass sein Grinsen ein ganz anderes ist als das der meisten Menschen. Dirk grinst wie er redet. Er sagt, wie es ist. Ohne eine Geschichte drumherum. Ehrlich und frei heraus. Als ich abräume, hilft er mit, ohne dass ich ihn darum bitte. Er wäscht die Hände im Spülbecken, trocknet sie ab und Mama bedankt sich bei ihm dafür. Sie dreht sich um, räumt die Reste in den Kühlschrank und Dirk starrt sie mit großen Augen an, als käme der Weihnachtsmann aus dem Kamin. Ich sitze am Esstisch, Rechenbuch vor mir, das Deutschheft, öffne den Pelikan und freue mich. Mama ist ein helles Licht für mich und vielleicht auch jetzt für Dirk.

Zwei Wochen sehe ich Joachim nicht. Weder auf dem Schulweg noch irgendwo in der Schule. Klaus verhält sich still und redet kein Sterbenswörtchen mit mir. Dirk ist in diesen zwei Wochen jeden Nachmittag bei uns. Erstaunt stelle ich fest, dass er sich im Unterricht ab und zu meldet. An einem Dienstag sagt Dirk, er müsse mit seiner Mutter zum Arzt und könne nicht mitkommen. So entschließe ich mich auf dem Heimweg, bei Joachim zu klingeln. Das Gesicht öffnet die kaputte Haustür. Bevor ich in die Verlegenheit komme, etwas zu sagen, fährt er mich an.

»Was willst du?!«

»Ich …«

»Joachim ist nicht da«, raunt er. In diese Augen zu sehen ist mir unmöglich. Dunkle Höhlen. Schatten ihrer selbst. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Klingeln.

»Er wollte mich mal besuchen«, lüge ich. »Wann kann er denn kommen?«

»Er ist im Krankenhaus.«

So muss ein sehr kranker Mensch aussehen, denke ich. »Sind Sie sein Papa?« Das Gesicht schweigt. Als hätte ich ihn überrascht mit dieser Frage. Dann fängt er sich. Seine Unterarme sind bedeckt mit blauen Striemen, wie Adern, die alle Arbeit eingestellt haben.

»Der Stiefbruder. Warum?«

»Kann ich ihn besuchen im Krankenhaus?«

Das Gesicht hustet ein Lachen. Einige Tropfen Spucke landen auf meiner Stirn und ich will nur noch weg von hier.

»Wenn du willst. Im Antonius-Krankenhaus«, spricht es und schlägt die Tür zu. Mir fällt ein großer Stein vom Herzen. Ich renne nach Hause und bin froh, doch nicht gelogen zu haben, als ich Mutter sagte, Joachim sei krank.

»Mama?«

»Ja?«

»Weißt du, wo das Antonius-Krankenhaus ist?«

»Nein, aber ich schau ins Telefonbuch.« Sie holt das dicke Kölner Telefonbuch, setzt sich zu mir an den Esstisch, blättert und schreibt schließlich die Adresse auf einen Zettel. »Was ist denn in diesem Krankenhaus?«

»Joachim ist dort. Den ich mal besucht habe.«

»Oh.« Sie macht große Augen und fährt sich über die Stirn. »Ich ahne, was du möchtest. Ihn besuchen.«

»Ja, das würde ich gerne.«

Mutter nickt. »Also gut. Ich spüle und du machst deine Hausaufgaben. Dann werden wir zusammen hingehen.«

Ich lächle und setze mich an die Deutsch-Hausaufgabe. Schreibt alle eure Lieblingsmärchen auf und wen ihr darin mögt und nicht mögt, sagte Herr Bausch. Ich mochte keine Märchen, und weiß nicht, was ich stattdessen schreiben soll. Lieber denke ich an Joachim.

Mutter kauft eine Flasche Orangensaft und einen Asterix. Das tut sie immer. Wenn wir jemanden besuchen, kauft sie eine Kleinigkeit. Meist Blumen oder ein paar Pralinen. Die Menschen mögen Aufmerksamkeiten, erklärt sie mir. Mit dem Fahrstuhl fahren wir in den dritten Stock und suchen Joachims Zimmer, aber es ist leer. Mutter fragt die Stationsschwester und die führt uns zu einem Raum mit einer Glaswand in dem Joachim neben einer Frau sitzt, die allerhand Papiere vor sich auf dem Tisch hat. »Sie müssen warten«, bittet die Schwester uns. Mutter nickt und wir setzen uns gegenüber der Glaswand auf die Stühle.

»Die Frau dort sieht sehr offiziell aus«, flüstert Mama. »Viele Papiere, Formulare, fein angezogen, Ledertasche. Ich glaube, das ist nichts Gutes.«

»Was ist ‚offiziell‘, Mama?«

Mit ihrem Arm um meiner Schulter zieht sie mich zu sich und beugt den Kopf. »Schau mal, Joachims ganzer Arm ist im Gips und seine Haare sind komisch geschnitten. Wie bei einer Operation«, erklärt sie. Ich versuche all das zu sehen und einen Sinn darin zu erkennen. »Offiziell heißt, dass der Mensch zum Beispiel von einem Amt kommt. Einem Rathaus oder einer Krankenkasse …«

»Oder von einer Schule?«

»… oder von einer Schule. Genau.«

Nach ein paar Minuten räumt die Frau ihre Papiere zusammen, steckt alles in die Ledertasche, steht auf und tätschelt Joachims gesunde Schulter. Dann geht sie zur Tür, öffnet und bleibt stehen. Ihr Blick entdeckt uns. Es ist genau zu sehen, dass sie Mama und mich mit ihm in Verbindung bringt. Sie tritt heraus, schließt die Tür und setzt sich neben Mama. »Gehören Sie zu Joachim Müller?«, fragt sie ohne Umschweife.

»Nicht direkt. Mein Sohn war einmal bei ihm zuhause und hat wohl erfahren, dass er im Krankenhaus ist. Wir sind hier, um ihn zu besuchen«, erwidert Mama. Die offizielle Frau tut gar nichts. Weder nicken noch sonst wie reagieren. Joachim sitzt regungslos auf dem Stuhl und starrte aus dem Fenster.

»Was ist passiert?«, unterbricht Mutter die Stille. Die Frau senkt den Blick, streckt die Finger beider Hände. Ihr Kopf hebt sich.

»Wann hat ihr Sohn Joachim besucht?«

Mutter überlegt, blickt mich abwesend an. »Vor zwei Wochen, denke ich. Oder, Heinrich?«

Ich nicke, hätte aber auch freiwillig einen Handstand gemacht, nur um abhauen zu können. Die nächste Frage richtet sie direkt an mich.

»Also kurz nach Schulbeginn. Heinrich, heißt du, hab ich das richtig verstanden?« Meine Blase meldet sich abrupt. Mir wird übel. Ich nicke leicht. »Ist dir da was aufgefallen?«, bohrt sie tief in mein Gewissen. Mein Zögern fällt auf. Mamas Hand landet auf meinem Kopf.

»Wenn du etwas gesehen hast, sag es einfach, Heinrich. Niemand tut dir etwas und für Joachim ist es vielleicht wichtig.«

Mein Herz klopft wie Mutter den Spätzleteig. »Sein Stiefbruder …« »Ja?« War das Mutters Stimme? Ich weiß es nicht genau. »Er hat ihn verprügelt. Durch die Tür hab ich es gehört. Dann habe ich geklingelt, weil ich wollte, dass es aufhört, aber es hat dann nicht aufgehört und Joachim hat geschrien, aber dann hat es doch aufgehört, weil ich hab noch mal geklingelt …« Mutter zieht mich auf ihren Schoss und drückt mich an sich.

»Pst … ist alles gut.«

Ich fange an zu heulen. Es ist wie ein Krampf.

Die Frau hat Mutter etwas zugeflüstert, sich bedankt und verabschiedet. Wir gehen zu Joachim ins Zimmer. Mama setzt sich neben ihn, zieht mich auf den Schoss. Aus ihrer Tasche nimmt sie den Orangensaft und das Asterix-Heftchen. »Hallo, Joachim«, sagt sie leise. »Du kennst mich nicht. Ich bin Heinrichs Mama. Er hat mir erzählt, du bist im Krankenhaus. Da dachten wir, es kann ja nicht schaden, mal vorbeizukommen. Wir haben dir etwas mitgebracht. Damit du schneller gesund wirst.«

Joachim dreht den Kopf und sieht uns an. Auf seiner Stirn zieht sich eine genähte Narbe Richtung Scheitel. Die Haare sind links und rechts abrasiert. Unwillkürlich hebt Mama die Hand und will sie auf Joachims Arm legen. Er zieht ihn zurück. Ich will etwas sagen, dies und das reden. Dann fallen mir all die Freunde in Bremen und Frankfurt ein, einer schlimmer als der andere. Sie lösen sich in Luft auf. Es gibt nur Joachim. »Die Frau hat gesagt, du musst noch mindestens zwei Wochen hier bleiben. Dann ist dein Arm wieder verheilt. Was meinst du, sollen wir dich besuchen kommen? Vielleicht alle zwei Tage?« Ich staune über Mamas Vorschlag. Zwei Wochen, alle zwei Tage … sieben Besuche. Und was wird passieren, wenn Joachims Stiefbruder ebenfalls auf die Idee kommt? Joachim nickt. Dann steht er auf und geht raus. Mutters Hand liegt auf dem Tisch, mit der anderen drückt sie mich. Ein dicker Kloß wächst in meinem Hals.

Als wir nach Hause kommen, fühlt sich die Wohnung kälter an. Mutter schweigt. Hat im Bus nicht geredet, nichts auf dem Weg von der Haltestelle in die Wohnung. Schließt die Tür auf und zieht ihre Strickweste aus.

»Wasch dir bitte die Hände, Heinrich.«

Das tue ich und setze mich an den Esstisch. Geschirr klappert in der Küche. Sie kommt mit Brettchen, Besteck, einem Glas Gurken, holt Schwarzbrot und Käse, ein kleines Stück Fleischwurst. Sie tut all das schweigend. Ich spüre ihre Abwesenheit, als sei sie ein Geist. Wie soll ich sie erreichen?

»Was wird mit Joachim passieren, Mama?«, durchbreche ich die Stille. Sie atmet tief ein und aus, stützt sich auf die Stuhllehne.

»Das war eine Frau vom Jugendamt, Heinrich. Wenn die Eltern nicht mehr für die Kinder sorgen können, dann muss das Jugendamt etwas tun. Das ist bei Joachim wohl der Fall. Er muss in ein Jugendheim.«

»Ist das schlimm?«

»Das … das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe …« Sie schluckt hörbar. »Ich hoffe, dass alles gut wird.«

Jugendheim. Weit weg von Mama. Mich fröstelt. Was wäre, wenn Papa nicht mehr käme?, frage ich mich. Und Mama krank würde. Dann käme ich auch in ein Jugendheim. »Wann kommt Papa?«, frage ich schnell.

»Er ist in Aachen. Die Reinigung kann die ganze Nacht dauern, hat er gesagt.« Mama setzt sich mir gegenüber, die Hände so weit ausgestreckt, dass ich meine unter ihre schieben kann. Sie sind warm und weich.

»Warum muss Papa so viel arbeiten?«

»Damit es uns gut geht. Denk an das Zimmer bei Oma in Pforzheim. Wie eng das war.«

Ich nicke. Aber an dem, was sie gesagt hat, stimmt etwas nicht. Ich überlege lange. Ihre Finger kraulten meine Handrücken. Was ich sagen will, lässt meinen Magen krampfen. Darf ich das?

»Mama?«

»Hm?«

»Manchmal höre ich dich weinen. Wenn ich im Zimmer bin. Bist du traurig wegen mir?«

Sie starrt mich entgeistert an. Zieht ihre Hände weg, steht auf, verschwindet im Schlafzimmer und macht die Tür zu. Ich starre auf Käse, Gurken, Brot, meine Hände, die nun kühler werden. Die Stille in der Wohnung ist gewaltig.

Mama hat mich eine Woche lang zur Schule gebracht. Ich wollte nicht mehr gehen. Das Bett war meine Insel, die Decke über dem Kopf. Den Wecker habe ich ignoriert. Sie kam immer mehrmals ins Zimmer, kraulte mich, sagte, dass das Leben mehr Zeit brauche, um richtig zu laufen. Versprach mir Pfannkuchen zum Frühstück. Sie wusch mich, zog mich an. Dann gingen wir los. Außerhalb der Sichtweite des Busbahnhofs blieb sie stehen und gab mir einen Kuss.

»Die anderen werden vielleicht lachen, wenn sie mich an deiner Hand sehen«, erklärte sie.

Am letzten Tag in dieser Woche stellt sich Herr Bausch mit gütigem Lächeln vor die Klasse.

»Liebe Kinder, leider muss ich euch sagen, dass Dirk nicht mehr kommt. Er, äh, ist zu seinem Vater gezogen. Seine Mutter ist offenbar sehr krank.« Andauernd mit dem Kopf nickend, den Mund zusammengepresst, mustert er uns. »Das ist sehr traurig und wir wünschen Dirk alles Gute«, schiebt er nach.

»Den wollte hier sowieso keiner«, ruft Klaus. Ich schiebe den Stuhl zurück, stehe auf und schlage Klaus mit allem, was ich an Kraft aufbieten kann, die Faust an die Schläfe. Er kippt vom Stuhl und bleibt regungslos liegen. Langsam setze ich mich wieder und blicke der Reihe nach in die Augen aller anderen.

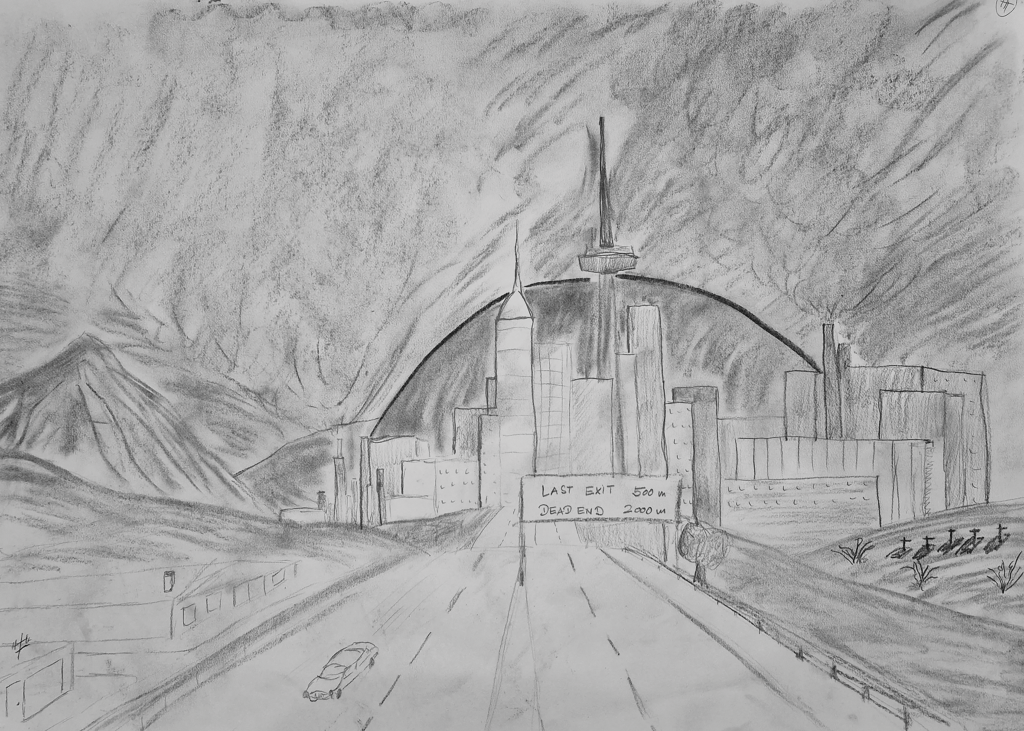

Bild von Heiko Tessmann ©2018