Das dünne Eis

Das Ruderboot kentert und fünf Männer fallen schreiend, lachend, mit Armen wedelnd und Beinen tretend in den Hermannsee. Inklusive Papa. Eines der Ruderblätter fliegt in hohem Bogen auf eine Entenfamilie zu, die in alle Richtungen auseinanderstiebt. Mama stellt ihre rudernde Tätigkeit ein und schüttelt den Kopf. Ich sitze am Heck, beobachte das Gejohle und entdecke Papa, der wundersamerweise seine Bierflasche gerettet hat und sie, bis zur Brust im See stehend, leer trinkt, hinein äugt und in die Brusttasche seiner Latzhose klemmt.

»Gut, dass wir ein eigenes Boot haben, was Heinrich?«

»Hm.« Ich lache und sehe Papa und seinen Freunden zu, wie sie Richtung Steg schwimmen, das Boot hinter sich herziehend. Der Wirt kommt laut fluchend aus dem Restaurant gerannt und fuchtelt wild mit den Armen.

»Das gibt Ärger«, stellt Mama fest. »Als hätte ich es nicht geahnt. Wir rudern lieber noch ein wenig hin und her. Was meinst du?« Ich drehe mich ihr zu. Durch die Kronen der Weiden fallen kleine Sonnenstrahlen und verfangen sich in Mamas roten Haaren.

»Ich habe aber Hunger.«

Sie seufzt, nimmt ein Ruder aus dem Wasser und dreht uns mit dem zweiten. »Wir rudern aber langsam zurück. Der Wirt muss sich erst mal beruhigen.«

»Ja, machen wir, Mama.«

Er tobt und ist bis hierher zu hören. Papa macht das Boot am Steg fest und seine Freunde klettern aus dem Wasser. Sie umringen den Wirt, klopfen seine Schultern, dann ist offenbar wieder alles in Ordnung. »Man muss sich schon schämen«, flüstert Mama hinter mir. Ein wenig rechts von uns schnappt sich ein Karpfen einen Wasserläufer.

»Kann ich Pommes Frites und Bockwurst essen, Mama?«

»Ja, bestimmt. Es ist ja Roberts Geburtstag und ich denke, jeder darf essen, was er möchte.«

»Und einen Kalten Kaffee trinken?«

»Bestimmt«, machte sie mir Hoffnung. Pommes Frites mit Bockwurst, Senf und einen Kalten Kaffee. Ein herrlicher Tag. Wir erreichen den Steg, ich klettere aus dem Boot, schnappe das Seil und ziehe es fest an den Holzpfosten. Mama steigt aus und macht einen Knoten. Papa und seine Freunde sitzen schon an der großen Bank und der Wirt bringt Bier und Schnaps. Nichts wie hin.

Ein großer weißer Teller mit vielen Pommes Frites und einer dicken, langen Bockwurst steht vor meiner Nase. Mama drückt den Senf aus dem Plastikbeutel auf den Tellerrand. Papas Freund Robert hebt die Bierflasche. »Lasst es euch schmecken!«, ruft er und trinkt die Flasche in einem Zug aus. Papa und die anderen johlen, klopfen auf den Tisch und tun es ihm nach. Mama zieht eine Augenbraue nach oben.

»Soll ich dir die Wurst schneiden, Heinrich?«, fragt sie durch den Lärm hindurch.

»Das möchte ich machen.«

»Gut.« Sie nippt an ihrem Wasser. Ich versuche, die Gabel in die Wurst zu stechen, aber die Haut ist enorm widerstandsfähig und gibt nicht nach. Verzweifelt piekse ich einige Pommes auf und stecke sie in den Mund. Dann der zweite Versuch, am anderen Ende der Wurst. Wieder nichts. Also noch ein paar Pommes.

»Wenn du magst, helfe ich dir«, flüstert Mama und grinst.

»Nein. Das kann ich.«

Papas Vorgaben, das Besteck zu halten, sind streng und müssen immer eingehalten werden, egal wo man ist und wie man sich fühlt. Aber mit seinen Vorgaben schaffe ich es nicht. Also schließe ich die Faust um den Gabelstiel und steche mit Schwung auf die Wurst ein. Die Zinken verfehlen ihr Ziel und treffen nur seitlich. In hohem Bogen fliegt die schöne Rindswurst von meinem Teller, über die Köpfe von Papas Freunden hinweg und landet im Split vor der gegenüberliegenden Bank. Alle starren der Wurst hinterher. Papas flache Hand sehe ich nicht kommen, so schnell landet sie auf meiner Wange. Die Wucht drückt mich fast von der Bank. Ich richte mich wieder auf und reibe die brennende Stelle. Mama hält sich die Hand vor den Mund, um nicht laut loszuprusten, Papas Freunde biegen sich vor Lachen.

»Die Wurst kann fliegen!«, ruft Robert. »Achtung! Tiefflieger!«

»Das ist gar nicht lustig!«, raunt Papa und knallt die Bierflasche auf den Tisch.

»Doch!«, schreit einer. »Das war sogar superlustig! Stell dich nicht so an!«

Das laute Lachen steckt mich an. Mein Grinsen kann ich nur kurz unterdrücken, dann steige ich mit ein; das Bild der startenden Wurst vor Augen. Wie sie den Teller verlässt, an Höhe gewinnt, um dann zitternd auf dem Split zu landen. Papa steht mit hochrotem Kopf auf, packt die Wurst und stapft schimpfend ins Restaurant. Wir bleiben mit Tränen in den Augen zurück.

Nach Hause schaffen wir es nur mit dem Taxi. Zumindest Papa. Daheim steigt Mama aus und klingelt bei Onkel Heinz. Zusammen mit dem Taxifahrer wuchten sie Papa vom Beifahrersitz bis hinunter ins Bett. Da liegt er. Alle Viere von sich gestreckt. Onkel Heinz drückt dem Taxifahrer einen Geldschein in die Hand und schiebt ihn aus der Tür. Mama zieht Papa die Schuhe aus.

»Heute Nacht schlaf ich bei dir, Heinrich.« Das höre ich gerne und freue mich schon ungemein. »Räum bitte die Schuhe in den Flur und lass die Rollläden runter«, bittet sie mich. Die Rollläden mit den Gurten herunterlassen tue ich gerne. Mal schneller, dann wieder abbremsen. Ein schönes Spiel. Mama deckt Papa zu und reicht mir die Hand. »Komm, Heinrich. Wir gehen hoch zu Oma. Abendessen.«

»Und Papa?«

»Vor morgen früh wird er nicht mehr wach. Mach bitte das Licht aus.«

Das tue ich und wir gehen in den ersten Stock zu Oma. Dort läuft der Fernsehen. Wie immer. Opa ohne Fernseher kann ich mir nicht vorstellen. Oma interessiert das alles nicht. Sie schaut nicht hin und hört auch nicht zu. Opa jedoch saugt alles was in der Welt vorgeht wie ein Schwamm auf. Und weil der Fernseher in der Stube steht, wird dort auch gegessen.

»Wo ist denn Rudolf?«, fragte Oma nach einer Weile.

»Schläft«, erwidert Mama knapp und legt sich Salami aufs Brot.

»Hat er mal wieder ordentlich ins Glas geschaut, was?«, setzt Oma nach.

»Könnt ihr nicht mal ein wenig leiser reden? Ich will das sehen«, beschwert sich Opa. Ich starre sowieso die ganze Zeit auf den Bildschirm und versuche zu lesen, was am unteren Rand eingeblendet wird. ‚Peter Scholl-Latour in Saigon‘, vor einem großen, weißen Gebäude. »Das ist die US-Botschaft«, erklärt Opa. »Jetzt, wo die Amis abziehen, machen die es nicht mehr lang.« Ich weiß nicht, wen Opa meint.

»Wer macht denn nicht mehr lang, Opa?«

»Die Südvietnamesen. Die sind am Ende …« Er legt sein Brot auf den Teller und winkt mit der Hand ab. »Ach was, die waren schon immer am Ende. Weiß gar nicht, warum die Amis da rein sind. Und …«

»Hannes!« Omas lauter Ruf bringt Opa zum Schweigen. »Genug vom Krieg! Ich will das weder sehen noch hören!« Sie steht auf und schaltet den Fernseher aus.

»He!«, fährt Opa auf. »Schließlich ist William auch dort gewesen. Ist ja immerhin unser Schwiegersohn!«

Mama legt die Hand auf meinen Arm. Ich sehe hoch und bemerke ihr leichtes Kopfschütteln. Mund halten, heißt das. Oma steht auf und verlässt die Stube. Mit einem Knall schlägt sie die Tür zu. Ich höre Mama schlucken. Die Stille ist fast unheimlich.

»War das nötig, Papa?«, fragt sie leise. »Immer Krieg, Krieg, Krieg … manchmal meine ich, in deinem Kopf gibt es nichts mehr anderes.« Ich stecke mir zwei eingelegte Frühlingszwiebeln in den Mund und Mama steht ebenfalls auf. »Ich gehe zu Oma. Iss du fertig«, sagt sie und geht raus.

»Heinrich, schalt bitte den Fernseher wieder ein.«

»Mach ich, Opa.«

Es zischt, als ich den Knopf drücke und der Punkt in der Mitte wächst zu einem Schwarzweißbild heran. »Danke, mein Junge«, sagt Opa und wechselt auf die Couch. »Komm her, Heinrich.« Ich setze mich neben ihn und er zieht mich zu sich heran.

»Was ist das da, Opa?«

»Das sind Transportflugzeuge. Die fliegen Truppen aus. Heim nach Amerika«, erklärte er. Dann erscheint ein Mann vor einer Flagge und sieht sehr bedeutungsvoll in die Kamera. »Das ist Nixon, der amerikanische Präsident«, meint Opa. »Er sagt, dass alles ganz ehrenvoll ist und sie die Scheiße nun den Südvietnamesen überlassen.«

»Welche Scheiße?«

Opas Arm schüttelt mich und er lacht. »Die Scheiße, die sie sich eingebrockt haben. So wie wir damals. Ist immer dasselbe.« Während ich noch versuche, diese Worte zu verstehen, enden die Bilder und ein Mann sagt, dass es nun in den Nahen Osten ginge. »Oh Mann«, stöhnt Opa.

»Ist da auch Krieg?«, frage ich verwundert.

»Ja, Heinrich, da ist auch Krieg.«

Opa schweigt und bald ist die Sendung fertig. Ich bin froh, das nicht mehr sehen zu müssen, all diesen Krieg, vor dem ich mehr und mehr Angst bekomme. Denn wenn überall Krieg ist, muss ja auch bald ein Krieg zu uns kommen.

Ein Hämmern weckt mich und ich suche Mama neben mir, aber sie ist wohl schon aufgestanden. Also steige ich aus dem Bett und gehe nach vorne. Sie sitzt am Tisch und schält Kartoffeln. Das große Bett steht mitten im Raum, Papa kniet vor dem Kopfteil und schlägt mit einem Hammer Nägel in das dunkelbraune Brett am Kopf. Es ist nicht möglich durchzukommen, und so klettere ich über die Eckbank auf die andere Seite. Mama strubbelt meine Haare.

»Guten Morgen, mein Großer«, begrüßt sie mich und lächelt. Aber das Lächeln verschwindet gleich wieder, denn Papa macht einen solchen Krach, dass man sich kaum auf etwas anderes konzentrieren kann als die Hammerschläge. »Papa hat das Bett heute Nacht kaputt gemacht!«, erklärt sie. Ich staune. »Geh ins Bad, Heinrich. Wasch dich.«

Als ich wieder zurückkomme, steht Papa neben dem Bett, die Hand am Kinn und schaut mal links, mal rechts am Kopfbrett vorbei. »Es ist schief«, stellt Mama fest.

»Nein. Es ist nicht schief«, erwidert er. »Heinrich, komm mal her.« Ich gehe hin und er bugsiert mich vor das Brett, richtet meinen Kopf mit seinen Händen aus. »Ist das schief?« Ich denke an unsere Eckbank und die Kommode.

»Ich glaube, es ist schief«, antworte ich vorsichtig. Papa stöhnt.

»Halt du nur zu deiner Mutter«, krächzt er mit versagender Stimme. »Oh, mein Kopf. Haben wir noch Aspirin?« Ohne eine Antwort abzuwarten, kniet er sich und schlägt das Brett wieder vom Rahmen. Dann drückt er mir einen Nagel in die Hand und klettert auf die andere Seite. »Hast du schon mal einen Nagel mit dem Hammer eingeschlagen?«

»Mit Opa«, sage ich, was so nicht stimmte, denn Opa und ich haben den Hammer gemeinsam gehalten. Aber ich bin mir sicher, das zu können.

»Gut. Dann steck mal den Nagel in das Loch da unten. Ich richte das Brett aus und du schlägst zwei Mal ganz fest auf den Nagel«, weist er mich an.

»Rudolf …«, höre ich Mamas Stimme.

»Wir Männer machen das.« Ich drücke den Nagel ins Loch. Papa schielt über die Kante. »Jetzt«, sagt er und ich treffe das Holz. Der Nagel fällt auf den Boden. »Fester reindrücken, einmal kurz drauf schlagen. Dann klemmt er.«

Ich nicke und mit einem leichten Schlag treffe ich ihn sofort.

»Toll«, lobt Papa mich.

»Rudolf …«

»Und jetzt ein kräftiger Schlag.« Ich schlage kräftig daneben, der Nagel rutscht weg. Papa wird wohl nervös. »Halt den Nagel einfach fest und hau dann drauf.« Ich spüre Mamas Hand auf meinem Rücken. Das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen und halte den Nagel fest. Ein kräftiger Schlag. Der Nagel fällt auf den Boden und der Hammer landet auf meinem Daumennagel. Einen Augenaufschlag später rollt der Schmerz durch mich hindurch. Ich schreie auf. Mama zieht mich weg, ins Bad. Den Weg sehe ich nicht vor Tränen. Kaltes Wasser. Und das tut noch viel mehr weh. Papa flucht laut und hämmert wie ein Wilder während ich Mama unscharf im Spiegel hinter mir sehe. Schweigend. Kopfschüttelnd.

Das Bett steht wieder im Eck. Mein Daumen ist ordentlich angeschwollen, der Druck wächst ständig. Ein enormer Bluterguss hat sich unter dem Nagel gebildet.

»Der Bluterguss wächst und braucht Platz«, erklärt Mama. Ich weiß nicht wohin mit mir, mit dem Schmerz, dem Gefühl, nicht ausweichen zu können. Was, wenn mir der Nagel abfällt?

»Das Blut muss raus«, sagt Papa zu Mama und geht nach nebenan in den Keller. Mit einem kleinen Handbohrer kommt er zurück. Mama legt den Kopf auf die Seite und sieht ihn stirnrunzelnd an.

»Rudolf … was hast du vor?«

»Ich kenne das. Hab ich auch schon mal bei mir gemacht. Merkt man gar nix von. Im Nagel hat man ja gar keine Nerven.«

»Wollen wir nicht mit dem Taxi zu einem Arzt? Im Städtischen gibt es bestimmt jemand, der uns da helfen kann«, schlägt Mama vor.

»Ach was. Das ist nicht schlimm.« Er zieht den Stuhl heran und setzt sich. »Komm mal her, Heinrich. Da musst du keine Angst haben. Ein kleines Loch, das Blut kann abfließen und danach wird alles wieder gut.«

Ich sehe zu Mama. Sie presst die Lippen zusammen. Was soll ich tun? Was will ich tun? Nicht mehr diesen zunehmend unerträglichen Schmerz spüren. Langsam strecke ich Papa die Hand hin. Er nickt und lächelt. »Mein mutiger Sohn. Pass auf, gleich ist es vorbei«, sagt er mit ruhiger Stimme und setzt den Bohrer mitten auf meinen Nagel.

»Rudolf …«, höre ich Mama sagen, dann sticht er zu und in meinem Kopf explodiert ein grelles Licht. Ich knicke ein und es wird dunkel. Da sind Stimmen, wieder kurze Dunkelheit. Ich liege auf dem Boden und jemand schreit. Das bin ich. Mamas Gesicht ist mit beiden Händen bedeckt und Papa zieht an etwas und jedes Ziehen ist ein Stich in meinem Rücken.

Seltsam, denke ich, wie komme ich ins Bett? Und was ist passiert? Mama sitzt neben mir, streichelt meinen Kopf, fährt mit den Fingern durch meine Haare, so wie ich es mag. Aber sie blickt mich nicht an. Mama ist sehr weit weg. Nur mit den Händen bei mir. »Mama?« Keine Antwort. Kein Kopfdrehen. Sie weint nicht. Mama ist einfach nicht da und ich bekomme Angst. Dann pocht etwas in meinem Kopf. Mein Daumen fällt mir ein und ich hebe die Hand. Sie ist in einen Verband eingewickelt. Von draußen kommt Gelächter. Papa und Onkel Heinz. »Was ist denn, Mama? Sag doch was.«

Ein Ruck geht durch ihren Oberkörper. Tiefes Einatmen, als wäre ihr in diesem Moment eingefallen, dass es noch eine Welt um sie herum gibt. »Heinrich …«, sie legt meine Hand vorsichtig auf die Seite und beugt sich herunter, gibt mir einen Kuss auf die Stirn. »Wie geht es dir?«

»Was ist denn passiert? Warum liege ich hier?«

»Du warst kurz ohnmächtig. Dein Papa hat vergessen, dass Kindernägel nicht so dick sind wie Männernägel«, erklärt sie mir und mustert mich. »Kannst du dich an was erinnern?« Ich nicke und deute mit der gesunden Hand auf meinen Kopf, die rechte Seite, tippe ganz genau auf die Stelle, an der ich diesen Schmerz noch empfinde.

»Da drin ist der Schmerz. Der ist jetzt noch da. Wie Opa, wenn er im Fußgängertunnel am Bahnhof ruft, so klingt das.« Ich fixiere einen Punkt an der Decke. »Er ist immer noch da. Eine Stimme in meinem Kopf. Ich kann ihn fast sehen, Mama.«

Mama seufzt. »Ruh dich ein bisschen aus.« Sie steht auf und geht hinaus. Ich drehe mich auf die Seite und schließe die Augen. Aber diese Stimme in meinem Kopf will nicht verschwinden. Ich denke an einen Blitz. Groß und grell, Wolken und Erde verbindend, so sehe ich das Bild in mir. Nur löst sich der Blitz nicht auf. Er bleibt.

»Und? Was macht dein Daumen?« Ich antworte nicht auf Papas Frage. Es wird ihn wütend machen, das weiß ich. Alles in mir sträubt sich. Ich schäme mich dafür, nicht zu antworten, aber ich spüre, dass etwas anders ist in mir. Nur was? Wie soll ich das herausfinden? Ich setze mich neben Mama an den Frühstückstisch. »Na, keine Antwort ist auch ne Antwort«, sagt Papa und tut sich Marmelade aufs Brot.

»Oma und Opa gehen heute in die Kirche. Wollen wir mit?«, fragt Mama. »Ich war schon lange nicht mehr …«

»In den Laden kriegen mich keine zehn Pferde. Das weißt du doch«, unterbricht Papa und schlürft am Kaffee. »Hast du Heinrich schon was gesagt?«, setzt er plötzlich nach. Mama lässt das Messer aufs Holzbrett fallen und ich meine, dass sie kurz mit dem Atmen aufhört. Dann seufzte sie.

»Was gesagt?«, will ich wissen, hebe vorsichtig meine Hand und lege sie auf den Tisch. Papa steht auf.

»In die Kirche gehe ich nicht. Ich lege mich jetzt in die Badewanne. Vielleicht treffe ich mich später noch mit Robert.«

»Was gesagt, Mama?«, bohre ich und sehe Papa aus dem Zimmer gehen. Ich erschrecke. Mir wird eiskalt und mein Herz klopft. Ich ertappe mich dabei, Freude über sein Verschwinden zu empfinden. Neben Mama zu sitzen und ihre Nähe zu spüren, ist ein viel helleres Licht.

»Wir werden umziehen, Heinrich«, höre ich Mama sagen, während ich noch meiner Freude lausche, mich schäme und wundere, denke ich an Mamas Satz.

»Wir ziehen um? Aber wohin? In eine neue Wohnung?«

Sie nickt und ihre Augen werden feucht. Mehr als das. Ein Schluchzen wird daraus. Heftiges Zittern. Schnell will ich sie in den Arm nehmen und vergesse die Hand. Mama rückt ein Stück ab, trocknet sich die Tränen mit dem Geschirrhandtuch. »Papa hat eine Arbeit mit der er viel mehr Geld verdienen kann. Uns wird es besser gehen, Heinrich. Nicht immer das Geld zählen, genug zu essen, keine Sorgen mehr, Heinrich«, sagt sie und ich höre, dass sie es nur sagt, aber nicht glaubt. Wenn Mama etwas glaubt, dann ist ihre Stimme so fest, dass ich mich anlehnen kann. Aber Mama zittert nach wie vor.

»Wo ziehen wir denn hin?«

»Nach Köln.«

»Köln? Wo ist das?«

Sie schließt die Augen und schüttelt den Kopf.

»Und was ist mit Opa und Oma?«

»Oma und Opa, Onkel und Tante, sie werden natürlich hier bleiben.« Ich denke nach. Von tief unten kriechen, kleinen Schlangen gleich, viele Gedanken in meinen Kopf. Schule? Eine neue Schule? Oma und Opa nicht mehr da?

»Aber ich will nicht umziehen«, erkläre ich spontan. »Ich will nicht weg. Hier ist unser Garten. Und Opa. Er braucht mich zum spazieren gehen. Und wenn er mal weint, nur ich kann ihm zuhören, hat er gesagt …« Ich lasse mich unter den Tisch gleiten, ignoriere den Schmerz der Hand, krabble drunter hervor und renne hinaus in den Garten. Zu den Himbeeren, hinter den Kompost. Mein Geheimversteck. Weg? Warum weg? Unter der Thujahecke ziehe ich die Streichholzschachtel hervor, nehme eine Nähnadel raus und stecke sie in mein Bein. Die zweite in meine Ellbogenbeuge. Es tut weh und mich fröstelt. Die Wut kommt. Nadel raus, wieder rein. Den Arm beugen, aber aller Schmerz hilft nicht. Nichts wird besser, leichter. Ich werfe die Nadeln weg und krieche an der Hecke entlang zu Onkels Rosensträuchern. Dann gehe ich mitten hindurch und die Dornen reißen und kratzen an meinem ganzen Körper. Auf der Wiese lege ich mich hin, starre in den Himmel, meinen Pfirsichbaum. Mamas Gesicht erscheint über mir. Sie legt sich neben mich.

»Warum hast du das getan, Heinrich? Du blutest überall. Das tut mir weh, weißt du? Immer wenn du Schmerzen hast, habe ich ebenfalls Schmerzen.« Über uns sind ein paar Wolken. Käfer und Hummeln brummen.

»Warum ziehen wir um, Mama?« Sie schnauft.

»Ich glaube, dass es für Papa gut ist. Und damit für uns. Für uns alle. Du hast hier niemanden, oder? Markus ist weg, Patricia ist weg. Für die anderen bist du der Sohn vom dreckigen Fensterputzer. Lass uns einfach das Glück woanders suchen, Heinrich.« Das Glück? Etwas krabbelt an meinem Ohr. Vielleicht eine Ameise. Mama dreht sich zu mir und fährt mit den Fingern durch meine Haare. »Einverstanden, Heinrich?«

»Na gut.«

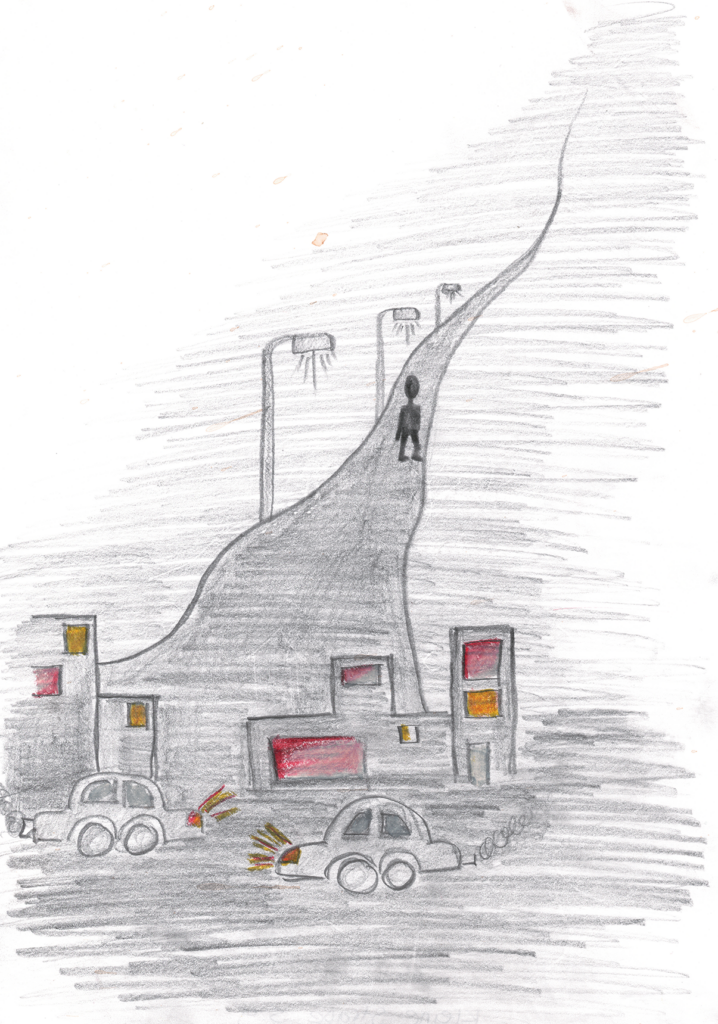

Bild von Caroline Dabrunz ©2021